Le Cahier de L’Herne consacré à Vladimir Nabokov invite à redécouvrir l’immensité de l’œuvre d’un écrivain libre et cosmopolite.

Écrit par Myriam ANISSIMOV

C’est le destin des grands écrivains morts depuis longtemps — et longtemps ignorés par l’université —, de devenir, à la sortie du purgatoire, l’objet d’innombrables mémoires de thèse et d’ouvrages écrits sous les prédicats d’une mode, puis d’une autre. Méprisés, souvent invisibles, les voilà, nolens volens, sous les projecteurs de la salle de dissection de l’amphithéâtre. Des colloques leur sont consacrés, des panels de doctes exégètes nous incitent à penser ce qu’il faut en penser.

Ainsi, Proust ou encore Kafka furent absents des programmes de littérature du XXe siècle, Gary « ringardisé », absent du manuel Lagarde et Michard au profit d’Hervé Bazin. Tel fut aussi le sort de Primo Levi, méconnu par l’encyclopédie de la littérature italienne, avant son suicide, le 11 avril 1987.

Un passionnant et foisonnant Cahier de L’Herne consacré à Vladimir Nabokov, devenu mondialement et tardivement célèbre, parait aujourd’hui.

La reconnaissance tardive de l’auteur de Lolita

Cahier de L’Herne : Vladimir Nabokov Yannicke Chupin (dir.), Monica Manolescu (dir.) 2023 Cahiers de L’Herne 271 pages

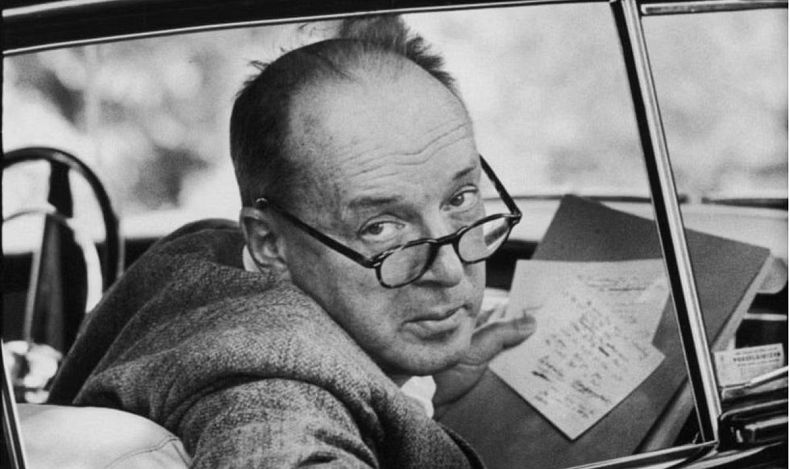

Contraint à l’exil avec sa famille après la révolution d’Octobre, d’abord titulaire d’un passeport Nansen avant d’obtenir la citoyenneté américaine, Vladimir Nabokov séjourna en Allemagne, en France, aux États-Unis, et finalement à Genève. Jusqu’en 1936, il écrivit sous le nom de Vladimir Sirine et publia en russe, sa langue bien-aimée, la préservant au fond de son cœur et la sacrifiant finalement au bénéfice de l’anglais. Dans sa chronique Ada ou l’ardeur (1969), il tenta « l’impossible fusion entre Russie et Amérique », ainsi que l’écrivent Yannicke Chupin et Monica Manolescu dans leur avant-propos.

Admiré aux États-Unis par un cercle restreint de lecteurs, et surtout par le critique Edmund Wilson (1895-1972), il connut soudain la célébrité lors de la parution de son roman Lolita, jugé scandaleux. Un chef-d’œuvre qui parut d’abord en France, en 1959, chez Olympia Press, la petite maison d’édition fondée par Maurice Girodias.

Quant à Wilson, qui l’avait tant aidé, Nabokov se brouilla avec lui — mais rien n’est abordé à ce sujet dans le Cahier de L’Herne. En 1964, Nabokov avait publié une traduction en langue anglaise d’Eugène Onéguine d’Alexandre Pouchkine, en quatre volumes. Wilson, qui n’avait jamais jusqu’ici critiqué Nabokov, écrivit pour la New York Review of Books une recension un peu ironique, qui provoqua leur brouille mortelle : « On connaît la virtuosité de M. Nabokov à jongler avec la langue anglaise […]. On connaît aussi la perversité de ses ruses pour étonner le lecteur et le picoter. » De fait, Vera, l’épouse de Vladimir, fut encore plus vexée que lui, car Wilson disait à son propos : « Vera prend toujours le parti de Volodya, et on la sent frémir d’hostilité si, en sa présence, on le contredit. » Nabokov répondit à Wilson, qui répliqua à son tour.

1959. LOLITA !

Lolita c’est l’histoire d’un professeur, Humbert Humbert, « triste satyre » âgé de quarante ans, follement amoureux d’une fillette de douze ans, qu’il finira par enlever et violer après avoir épousé sa mère. « La pauvre enfant dont les sens ne s’éveillent jamais sous les caresses de l’immonde Monsieur Humbert Humbert », une fois, lui demande : « Est-ce qu’on va tout le temps vivre comme ça en faisant toutes sortes de choses dégoûtantes dans des lits d’hôtels ? »

Au cours d’un périple sordide de motels en relais de chasses sur les routes des États-Unis, la jeune fille lui faussera compagnie pour se donner à Quilty, le rival d’Humbert, qui ne valait pas mieux. Au terme de trois années d’enquêtes et d’errance, Humber Humbert ne retrouve pas la « nymphette », objet de sa passion érotique. C’est une jeune femme enceinte qu’il découvre dans un gourbi, vivant dans une grande précarité avec un brave garçon, sourd de son état, et père de l’enfant à naître. Lolita ne consent qu’un regard las à l’abominable Humbert Humbert, et exige en quelque sorte réparation, soit quelques milliers de dollars. C’est peu payé pour une jeunesse détruite. Quant à Humbert Humbert, il raconte sa funeste odyssée depuis la cellule d’une prison, où il attend son procès, après avoir assassiné Quilty. Nabokov estimait avoir écrit un roman moral qui lui avait procuré, après l’avoir relu six fois, « une volupté esthétique ». Quoi qu’il en soit, la fortune et la célébrité mondiale que lui valut Lolita fit dire à son auteur, répondant à Bernard Pivot, qu’il s’agissait là « d’une popularité factice ».

Comment ce livre serait-il accueilli aujourd’hui ? Le climat qui règne dans le monde de l’édition et celui des médias se rapproche insidieusement de celui de l’intolérance et du jugement sans procès. Quel serait aujourd’hui le sort des écrivains « immoraux » ? Baudelaire, Laclos, Sade, Apollinaire, Bataille, Aragon, Miller, Roth, Genet, Bukowski devraient attendre des jours meilleurs sur les rayons obscurs de la Bibliothèque nationale. Subir l’opprobre ? « Le Parti communiste, en URSS, guidait le stylo des écrivains », écrivit Nabokov. Soljenitsyne affirmait que « l’atmosphère peut créer la terreur ».

Nabokov, qui ignorait superbement aussi bien le monde de l’édition que celui de la presse, devait enseigner pour vivre. Avec Vera, son épouse, il louait un logement le temps de son engagement ; écrivait à partir de fiches bristol ses romans, construits comme des problèmes d’échecs, dans la plus austère discrétion, et consacrait ses congés, en tant que naturaliste, à la chasse et à l’étude des papillons dont il était un des spécialistes mondiaux. Il n’a jamais souhaité posséder une maison, un appartement, après la perte de la demeure où il avait grandi à Saint Pétersbourg, admirablement évoquée dans Autres Rivages.

Une lecture « à sauts et à gambades »

Certains textes de ce Cahier de L’Herne dédié à Nabokov désarçonnent quelque peu. On passe alors son chemin pour y revenir plus tard, ou pas du tout. Mais c’est un vrai bonheur de le feuilleter encore et encore à la recherche des papillons et de textes inédits de Nabokov, comme Chasser les insectes dans les parcs nationaux américains. Quelques dessins, des problèmes d’échecs, des jeux, des notes – embryons d’un roman –, prises au crayon sur les fiches bristol. Par exemple, une fiche de courbe de croissance d’une fillette de douze ans – pour Lolita, évidemment.

On y trouve également de nombreuses contributions dues à des professeurs qui ne sont ni des pédants ni d’ennuyeux donneurs de leçons. Du reste, ces textes ne sont pas trop longs et pas sectaires — avec Nabokov, ce serait un comble, lui qui pourfendait de ses sarcasmes « les trois docteurs », « Docteur Freud, Docteur Castro, et le Docteur Jivago ». Cela dit, il estimait Boris Pasternak en tant que poète et affirmait que Docteur Jivago était un roman mal foutu. Oui, Nabokov était méchant et se plaisait à l’être. L’éditeur Bernard de Fallois publia en 1986, chez Julliard, Intransigeances, un recueil d’entretiens provocateurs et vachards — et follement drôles, précisément à cause de leurs excès.

Mais parfois, la mansuétude de Nabokov nous étonne, notamment celle qu’il témoigne à l’égard d’Alain Robbe-Grillet, un écrivain vivant qui ne risquait en aucune manière de lui faire ombrage. Il tenait George Sand en piètre estime : « L’ennui sans bornes qui flotte sur son œuvre presque illisible aujourd’hui, ce désastre, dis-je, provient justement du parti pris ridicule que l’actualité existe. » C’est à l’admirable Adolphe de Benjamin Constant, à Bouvard et Pécuchet et à Madame Bovary de Flaubert, à À la Recherche du temps perdu de Proust et à l’Ulysse de Joyce qu’il accorde son admiration dans un agenda daté de 1941.

À la critique de Sartre, dogmatique, méchante, voire jalouse sur La Méprise, Nabokov répond avec son arrogance aristocratique par une volée de grêlons sur La Nausée, intitulée Une première tentative de Sartre : « Je crois savoir que le nom de Sartre est associé à une variété de philosophie de café à la mode, et, comme pour chaque soi-disant existentialiste (si je peux me permettre ce néologisme poli), cette traduction made in England du premier roman de Sartre, La Nausée (publiée à Paris en 1938), devrait connaître un certain succès […]. Quand un auteur tente d’affubler de son invention philosophique gratuite et arbitraire un être sans défense qu’il a inventé à cette fin, il lui faut beaucoup de talent pour réussir un tel tour de force. Que Roquentin décide que le monde existe, soit. Mais faire exister un monde, en tant qu’œuvre d’art, a été une entreprise au-dessus des forces de Sartre. »

Dans sa lettre à Jean Paulhan, Nabokov livre une leçon pleine d’humour sur la manière de prononcer le russe et de se familiariser avec sa grammaire à l’attention de ses étudiants. Il soulève les problèmes et paradoxes que pose la traduction de la poésie : faut-il privilégier le sens ou la prosodie ?

À propos de la mémoire et de l’imagination, Nabokov écrit : « Je prétends que l’imagination est une forme de mémoire. […] Une image dépend du pouvoir d’association, et l’association est fournie et alimentée par la mémoire. Quand nous évoquons un souvenir personnel très vivace, nous rendons hommage non pas à notre faculté de rétention mais au mystérieux esprit de prévoyance de Mnémosyne qui a conservé tel ou tel élément dont l’imagination créatrice pouvait avoir besoin pour le mêler avec des souvenirs et des intentions d’une époque plus récente. À cet égard, la mémoire et l’imagination sont toutes les deux une négation du temps. »

Les quelques pages du Journal de Vera Nabokov n’ont d’intérêt que documentaire. Elle avait le sens des réalités. Elle gérait les demandes d’interviews, discutait les propositions d’adaptation de Lolita. En 1961, Stanley Kubrick convainquit l’écrivain que son scénario était meilleur que le sien. Nabokov céda, accepta de voir son scénario refusé par le jeune cinéaste. Il avait été lui aussi contraint d’accepter des limites imposées par la censure. Lolita n’était plus une nymphette, mais une adolescente de 16 ans, et cela changeait tout.

Quatre jours avant la première projection officielle du film à New York, il écrivit dans la préface à son scénario : « Quatre jours auparavant, lors d’une projection privée, j’avais découvert que Kubrick était un grand réalisateur, que sa Lolita était un film de premier ordre avec des acteurs magnifiques et seules de rares bribes de mon scénario avaient été utilisées. Les modifications, les déformations de mes meilleures petites trouvailles, l’omission de scènes entières, l’ajout de nouvelles et toutes sortes de changements ne suffirent pas à faire disparaître mon nom du générique mais ils parviennent cependant à rendre le film aussi peu fidèle au scénario original que peut l’être la traduction de Rimbaud et de Pasternak par un poète américain. »

À la fin du Cahier, on peut voir six reproductions de jaquettes de romans de Nabokov. En ce qui concerne Lolita, celle américaine avec la photo de Sue Lyon (1969), et celle de Penguin (1995), dont la nymphette semble sortie d’un tableau de Balthus. Le présent Cahier de L’Herne n’aborde pas tous les romans de Nabokov, mais en évoque certains, dont l’admirable autobiographie, Autres rivages. Notons la parution de la merveilleuse correspondance entre Nabokov et Vera, Lettres à Vera, parue en 2019, et disponible au Livre de Poche. La biographie d’Andrew Field, Nabokov, toute une vie ou presque, publiée au Seuil en 1982, ne rencontra malheureusement qu’un maigre succès (il est difficile de s’en procurer un exemplaire aujourd’hui). On aurait aimé trouver, à la fin de l’ouvrage, une grande bibliographie.

[Source : http://www.nonfiction.fr]