Entretien-fleuve avec François Heilbronn à propos de son premier et passionnant roman, dans lequel s’imbriquent citoyenneté française et judaïsme.

François Heilbronn au Panthéon, à Paris, devant le nom d’Emile Hayem.

Propos recueillis par Félix Le Roy

Ma rencontre avec François Heilbronn, professeur à Sciences Po et vice-président du Mémorial de la Shoah, a lieu dans sa bibliothèque personnelle. J’ai l’immédiate impression qu’en conversant avec lui ce seront aussi les ouvrages rangés-là qui me répondront. Il est un bibliophile multirécidiviste. Le genre de type qui ne possédera jamais assez d’étagères, à qui l’on dit : « Quoi ? Encore des livres ? » Un homme-lecteur en somme, qui a édifié sa bibliothèque autant qu’elle l’édifie. Celui qui a lu, désormais, donne à lire. Portrait d’Heilbronn en écrivain, en romancier.

Il publie en ce début d’année Deux étés 44 (Stock), son premier roman. Un livre de la mémoire et de ses sédimentations ; de mémorialiste aussi. Si l’auteur convoque le passé et ses fantômes, il nous parle du temps qui est le nôtre.

Ce roman est comme un petit caillou clair, semblable à ceux laissés sur les tombes des cimetières juifs : il signale la présence des âmes.

Deux étés 44 oscille entre roman historique, saga familiale, enquête.

Par quels stratagèmes insensés un médecin juif a réussi à sauver la vie d’un roi de France au mi-temps du XVIIIe siècle ?

Pourquoi la France, deux cents ans plus tard, a mené à la mort les descendants de ce sauveur de la patrie ?

Tels sont les arguments – j’aime ce mot de théâtre et d’opéra – de ce livre à la trame encerclée. Encerclée oui, j’insiste. Non pas comme l’ouroboros reptilien, mais comme le ruban de Möbius : une seule face qui s’enroule, se détourne, se rejoint, au fil d’une seule mémoire, celle d’une famille juive qui sait le prix à payer des aléas de l’Histoire et de ses tragédies au gré du regard que l’on a porté sur elle. Le ruban de Möbius a ses extérieurs et ses intérieurs, ses lumières et ses obscurités, ses lignes révélées et ses zones secrètes. Ici, François Heilbronn transperce le secret d’une famille – la sienne – qui est aussi un secret d’État.

Son roman se fait alors réflexion sur la mémoire et la transmission, tissée au gré des branches de sa généalogie dont les ramifications ne sont pas des lignes d’écarts, mais des points de départ qui convergent toutes vers les stèles d’une antique noblesse, celle du génie du judaïsme.

Mais Heilbronn a-t-il vraiment tout dit ? Tout exploité ? Ne resterait-il pas, entre les lignes d’un arbre généalogique déjà grand, matière à un nouveau roman ? Cette histoire n’est pas une affaire classée : c’est, à n’en pas douter, une affaire à suivre…

En attendant, pour mémoire forcément, voici les traces, les preuves, les archives, de ma conversation avec François Heilbronn…

Entretien avec François Heilbronn

Félix Le Roy : Dans Deux étés 44, éditions Stock, François Heilbronn, vous empruntez une forme romanesque afin de raconter une histoire méconnue, remplie de silences, de souffrances, d’absences. Qu’est-ce qui vous a conduit au roman ?

François Heilbronn : Deux choses m’ont conduit au roman. D’abord, le roman lui-même : le roman est venu me chercher. J’avais commencé à écrire un essai historique qui explorait comment, mon aïeul, un médecin juif à Metz, en 1744, a pu guérir un roi, Louis XV – une situation assez étrange. Par goût et par intérêt pour l’histoire, je me suis plongé dans les archives de l’époque ; j’ai trouvé quelques indices et quelques études historiques – pas beaucoup. De plus, une grande partie des témoignages sont des écrits très postérieurs, notamment les mémoires du duc de Richelieu. Alors j’ai essayé de reconstituer, de retracer une histoire, à partir de l’histoire et de la situation des Juifs en France, et particulièrement à Metz à l’époque. Mais il y avait trop de trous. Comment le docteur Oulman a-t-il pu arriver jusqu’à Louis XV ? Comment a-t-il pu le soigner ? Pourquoi a-t-on cru que c’était un lieutenant nommé Montcharvaux qui avait guéri le roi ? J’ai donc été arrêté dans mon travail de base d’historien, qui consiste à reconstituer une histoire à partir d’archives, de témoignages. Très vite, j’ai basculé dans le roman. Et le fait déclencheur, fut lorsque j’ai découvert une histoire qui, elle, a été longuement relatée : l’histoire de la cavalcade des Juifs en l’honneur du roi Louis XV dans la cour du palais du roi, à Metz, qui a eu lieu le 5 août 1744. La description de cette cavalcade de deux compagnies de Juifs à cheval défilant devant le roi avec un char de triomphe, que j’ai trouvée dans les récits historiques de la réception du roi à Metz, m’a paru totalement romanesque. Il y avait six pages de description, que j’ai résumées en deux pages, mais j’ai gardé certains termes de l’époque qui étaient hauts en couleur et très évocateurs.

Le roi Louis XV accueilli à la Porte de France par le premier échevin de Metz, Pierre Simon. Crédit : Bibliothèques-Médiathèques de Metz.

Voilà comment on bascule d’un essai historique à un roman. En fait, c’est pour aller plus loin que l’histoire, pour essayer de combler les silences, l’absence, le vide, et aussi imaginer des situations intéressantes. Une chose qui m’intéressait profondément – car je suis très intéressé par l’histoire des Juifs en France, dont je donne un cours à Sciences Po sur ce sujet –, c’est que c’était la première fois depuis l’expulsion des Juifs de France en 1395 qu’il y avait réellement un face-à-face entre un roi de France et un Juif – un face-à-face qui a duré trois jours et trois nuits. Louis XIV avait rencontré des Juifs, les différents rois de France ont rencontré des Juifs, mais ils n’ont eu que de très courts dialogues avec eux. Or là, on sait que le docteur Oulman va soigner Louis XV pendant trois jours et trois nuits, quasiment en huis clos. Que vont-ils se dire ? Si vous êtes historien, vous dites : « Le docteur Oulman a soigné le roi de France pendant trois jours et trois nuits, il lui a donné trois potions – car cela, on le sait – et au petit matin du 18 août 1744 le roi a guéri. » Historien, vous n’avez pas le droit de dire plus. Romancier – c’est là toute la beauté du roman, et un de mes romanciers favoris est Dumas –, on peut écrire deux chapitres pour raconter comment ils se rencontrent, comment ils se reconnaissent, comment ils tissent un dialogue. Ce ne sera pas toujours facile, évidemment, puisque le roi a plein de préjugés, et le Juif plein d’appréhensions. Que vont-ils se dire ?

-

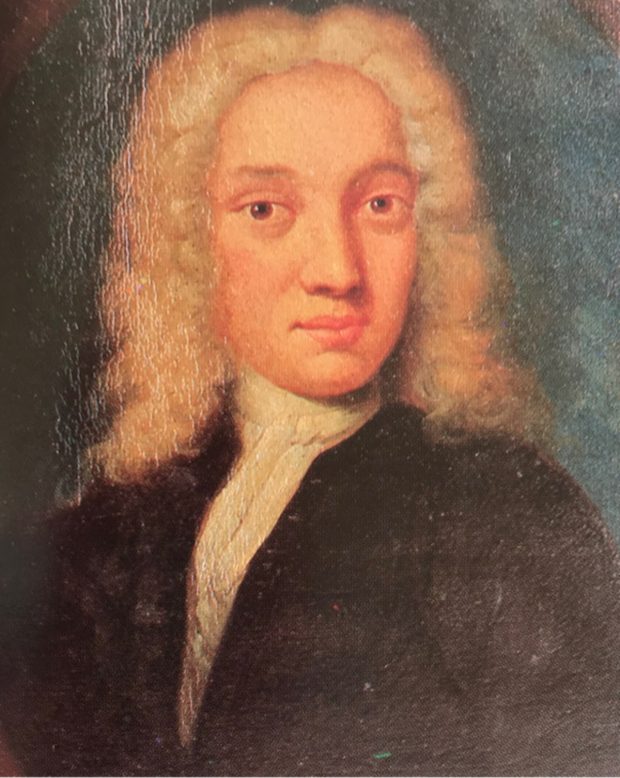

Portrait du docteur Isaïe Cerf Oulman (1705-1746)

-

Portrait de Louis XV, roi de France, en buste (1710-1774). Une peinture de Maurice-Quentin de La Tour, Musée du Louvre, Paris.

Il est vrai que dans la première partie de votre livre, on est dans le roman historique. En lisez-vous ? Et plus généralement, quel lecteur de romans vous êtes ?

Je n’aime pas du tout une spécificité française qu’on appelle l’autofiction, ou le roman égotiste – qui nous a récemment donné une prix Nobel de littérature. J’adore les vrais romans, les romans livresques, les romans épiques, les romans qui racontent une histoire, les romans qui vous emmènent dans des mondes étrangers et des époques révolues. Mes romanciers préférés, ce sont Balzac, Dumas, Stendhal pour les classiques ; plus proches de nous, ce sont Aragon, Gary, Kessel, parce que leur souffle porte, ils nous font traverser l’univers. On voyage dans d’autres pays, on rencontre d’autres civilisations, d’autres époques. Sans Dumas et sa Reine Margot, on ne connaîtrait pas grand-chose de la Saint-Barthélemy. C’est ce souffle romanesque qui me plaît.

Et puis il y a un basculement dans votre livre, entre cette première partie où l’on est dans le roman historique, et la deuxième partie où l’on est dans du récit. Vous y parlez de vos recherches personnelles sur l’histoire de votre famille. En quoi ont consisté ces recherches, et qu’espériez-vous trouver ? Vous écrivez que vous consultez Dumas, Michelet, les mémoires du duc de Richelieu, mais aussi des dossiers de l’OSS (l’ancêtre de la CIA). Comment tout cela est-il venu à vous ?

Vous procédez en bon analyste de littérature. Mais la vie est toujours plus compliquée – et plus simple à la fois. Toutes les recherches sur la Seconde Guerre mondiale et ce qui est arrivé à ma famille pendant cette période tragique, je les ai menées il y a vingt ans, tandis que les recherches et l’écriture que j’ai consacrées à l’été 1744, je les ai réalisées il y a quatre ans. Ce sont donc des temps qui n’ont rien à voir. Depuis mon plus jeune âge, j’ai appris de mon père, mon grand-père et ma grand-mère, par bribes, ce qui était arrivé à notre famille pendant la guerre : il y avait dans notre famille à la fois des combattants de la France libre, des résistants des Forces françaises de l’intérieur, mais aussi quinze personnes qui ont été déportées et assassinées à Auschwitz. On évoque souvent ces familles où l’ « on ne parlait pas » de ce qui s’était passé pendant la guerre. Dans ma famille, ce n’était pas le cas, on en parlait – mais c’était seulement par bribes. J’ai toujours été un féru d’histoire, et un militant juif engagé. Lorsque, il y a plus de vingt ans, j’ai rejoint le Mémorial de la Shoah en tant qu’administrateur, je me suis rendu compte de la qualité des archives du Mémorial et je me suis dit que j’allais m’y plonger. J’ai d’ailleurs demandé à mon père s’il avait effectué des recherches dans ces archives, et il m’a dit qu’il ne pouvait pas, que c’était au-dessus de ses forces. En effet, pour moi, c’étaient des grands-oncles, des grands-tantes, des arrière-grands-parents que je n’ai pas connus, alors que pour lui, c’étaient ses grands-parents, ses oncles et tantes, qu’il avait connus et aimés – c’était trop douloureux. Je me suis donc plongé dans les archives du Mémorial de la Shoah, mais également dans les archives du Mémorial de Caen, où se trouvent tous les dossiers des déportés. Et puis, je me suis plongé aussi dans les archives de la CIA et de l’OSS, où il y avait la guerre de mon grand-oncle, François Klotz, dont je porte le prénom, en sa mémoire. J’avais donc tous ces éléments, tout ce matériel.

Lorsque l’idée de ce livre est née, je ne voulais écrire que sur l’été 1744, c’est-à-dire seulement la première partie de l’ouvrage, qui aurait tout à fait pu se suffire à elle-même. D’ailleurs, le titre initial était Un autre été 44 : j’avais donc tout de même déjà dans la tête le fait que c’était l’été 44. Et à un moment donné, je me suis dit qu’il fallait que je raconte ces deux étés, car ce sont deux étés en miroir, deux étés contrastés, alors que, selon le sens de l’histoire, il n’y aurait pas dû avoir ce contraste. 1744 : les Juifs étaient des parias, des moins-que-rien, des exclus de la société, des marginaux totaux, et pourtant ils vont défiler devant le roi et, au dernier moment, on va appeler un médecin juif pour le sauver. Par cette guérison, il va sauver la France d’une invasion ; et l’on peut dire qu’on lui doit le Panthéon… Et l’été 1944, cent cinquante ans après l’émancipation des Juifs en France de 1791, ma famille est totalement émancipée, intégrée, ses membres ont participé héroïquement à toutes les guerres, ce sont de grands entrepreneurs, de grands intellectuels, et ils redeviennent de vulgaires parias, en marge de la société ; et à la fin de la guerre, à l’été 1944, on va venir les arrêter, les déporter, les assassiner. Ce sont deux visages de l’histoire de France, un peu à contrecourant de ce qu’on peut penser, le début des Lumières en 1744, puis la plongée dans les ténèbres en 1944, que j’ai voulu illustrer. Et effectivement, la forme romanesque se prêtait tout à fait à la première partie, tandis que la forme du récit convient bien mieux pour la seconde, car c’est aussi une enquête et une réflexion.

«Cérémonie de pose de la première pierre de la nouvelle église Sainte-Geneviève en 1763, 1764». Le monument a été voulu par Louis XV et deviendra plus tard le Panthéon. Tableau de Pierre-Antoine Demachy, musée Carnavalet, Paris, France.

C’est un roman polyphonique. La première partie du livre est portée par la voix de Julien Hayem (le grand-père de votre grand-mère), mais d’autres voix parlent à travers sa voix à lui, qui est en fait la vôtre. Beaucoup de voix se mêlent : celle du médecin, celle de Louis XV… Et dans la seconde partie, le récit est souvent porté par la voix de votre grand-mère, qui vous dit : « Écoute-moi, ne m’interromps pas. Je vais te raconter… » Pourquoi avez-vous voulu faire entendre toutes ces voix ?

Une parole du Talmud dit : « Tu l’enseigneras à ton fils pour qu’il l’enseigne à son fils. » C’est cette idée de la transmission qui m’a porté dans la construction de ce livre. J’ai voulu redonner des voix à ceux qui ont transmis ce récit – la guérison de Louis XV par mon ancêtre Oulman. C’est forcément Julien Hayem, qui descendait du docteur Oulman, qui l’a transmis à sa fille et l’a transmis à ma grand-mère. C’est forcément lui ou peut-être pas. Ma grand-mère avait vaguement évoqué cette histoire quand j’avais une dizaine d’années : on a un ancêtre qui a sauvé Louis XV. Ce qui m’a intéressé, c’est donc de voir comment, à partir de ces évocations réelles mais très vagues, on construit un récit de transmission.

Parmi ces voix qui, d’une certaine manière, donnent à entendre des « personnages » de votre famille, on entend la voix du docteur Oulman – et dans le livre on voit son visage, ce qui est quelque chose de rare.

Oui, j’ai tenu à ce qu’on voie ce portrait en couleurs du docteur Oulman, un Juif provincial, médecin à Metz, en perruque, avec un col à jabot avec de la dentelle. Un tel portrait peint de manière aristocratique est la preuve ultime au-delà des récits familiaux dans toutes les branches de ses descendants, qu’il est bien le guérisseur du roi et que ce tableau est sa récompense, car il n’existe pas de portrait de Juif de cette facture avant la Révolution. J’ai effectivement eu la grande chance, en écrivant ce roman, d’avoir visuellement le visage de mes principaux personnages devant moi, ce qui m’a permis de les imaginer d’autant plus.

En quoi ce qui se passe le 5 août 1744 à Metz fait-il véritablement événement à ce moment-là ?

L’histoire des Juifs en France est une histoire d’ancrage sur une très longue période. Les premiers Juifs s’installent au Ier siècle avant notre ère, notamment vers Marseille. La première preuve de l’installation d’un Juif, c’est Hérode Archélaos, ethnarque de Judée et de Samarie, qui est expulsé par les Romains et exilé à Vienne, au sud de Lyon en l’an 6. Dès le Ier siècle, il y a donc une présence juive avérée en Gaule. Ensuite, les Juifs arrivent comme légionnaires romains, ils s’installent, et durant tout le premier millénaire ils sont totalement intégrés à la population, car pendant cinq-six siècles, les Gaulois, qui sont des païens, n’ont aucune religion, donc les Juifs ne les gênent pas beaucoup. Et lorsque, avec Clovis, les premiers chrétiens apparaissent, ils restent intégrés, il n’y a pas d’antijudaïsme chrétien, hormis au moment de Dagobert, où un évêque s’énerve un peu, mais sans grandes conséquences. Sous Charlemagne, les Juifs sont très intégrés. Charlemagne a un médecin juif, un conseiller juif, un ambassadeur juif. Donc pendant le premier millénaire, cela se passe bien. Le point de rupture, ce sont vraiment les croisades : à partir des croisades, il commence à y avoir des persécutions qui vont crescendo, et en 1395 les Juifs sont expulsés définitivement du royaume de France par Charles VI « le Fou » et se retrouvent dans les terres aux marges du royaume, notamment en Lorraine, en Alsace, en Provence. C’est pourquoi Henri II, lorsqu’il conquiert les trois évêchés de Lorraine – trouve des Juifs – des Juifs qu’après hésitation, il garde finalement, parce qu’il se rend compte qu’ils sont utiles à l’approvisionnement des garnisons de l’Est. Mais il n’y a pas vraiment de contact avec les rois. Le premier contact, c’est Louis XIV qui, en septembre 1657, va être reçu pour l’office de Souccot, la fête des Tabernacles, à la synagogue de Metz. Il apprécie cette visite et le fait savoir. Mais c’est avec Louis XV qu’on assiste au premier vrai contact, je dirais d’homme à homme – pas d’égal à égal, car Louis XV est un monarque de droit divin, un monarque absolu. Défiler devant le roi est un honneur qui n’est pas donné à tout le monde, et que cet honneur soit accordé aux Juifs de Metz en 1744 est donc pour moi le premier signe d’une forme d’émancipation : ce ne sont plus les marginaux qu’on ne veut pas voir, ceux qu’on traite d’usuriers, d’assassins du Christ ; c’est le début d’une entrée dans la société. Pourtant, à l’époque, les Juifs sont interdits à Versailles, à Paris, à Strasbourg ; ils peuvent y venir dans la journée, mais ils n’ont pas le droit d’y habiter. Cette cavalcade est donc effectivement, à mes yeux, un des premiers signes de la marche vers l’émancipation qui aboutira presque cinquante ans plus tard.

Au moment de ce défilé, vous faites dire à la duchesse de Châteauroux : « Mon Prince, si je ne savais pas qu’ils sont juifs, je les croirais volontiers d’une antique noblesse. » N’est-ce pas justement aussi cela, le judaïsme : l’appartenance à une antique noblesse, non de privilège, mais d’esprit ?

Une noblesse intellectuelle, oui, bien sûr. Au sujet de cette antique noblesse, il y a une très belle phrase de Disraeli, le premier ministre de la reine Victoria, qui en réponse à Daniel O’Connel, le leader des catholiques irlandais qui l’avait insulté à la Chambre sur ses origines juives, déclara : « Oui je suis Juif, et quand les ancêtres de l’honorable membre de la Chambre des Communes étaient des brutes sauvages d’une île inconnue, les miens étaient grands prêtres au Temple de Salomon ».

Ce propos de la duchesse de Châteauroux n’est évidemment pas de moi ; il n’est pas d’elle non plus – je n’avais pas installé des micros sur les balcons de la loge royale. Mais c’est une phrase crédible, car aussi bien dans des textes philosémites que dans des textes antisémites, ou plutôt antijudaïques de l’époque, on a cette reconnaissance de l’« antique noblesse » de ce peuple qui a apporté les textes fondamentaux du christianisme, ce grand peuple des rois de la Bible, ainsi qu’une fascination pour les royautés, les dynasties davidiques. Mais au-delà de la reconnaissance et de la fascination pour ce prestige antique, on dit également, avec une certaine satisfaction, que les Juifs ont failli, qu’ils n’ont pas reconnu le Christ et sa parole, qu’ils l’ont même trahi, et que c’est pour cela, une punition méritée, qu’ils ont été humiliés et sont tombés en déshérence : c’est par exemple la punition de Judas, la malédiction du Juif errant… On retrouve souvent ce contraste dans les textes de l’époque sur les Juifs, même dans ceux de l’abbé Grégoire qui pourtant va se battre pour l’émancipation des Juifs.

Dans cette première partie du livre, vous êtes donc amené à raconter un moment important de la vie du docteur Oulman, un médecin juif qui a soigné le roi et qui lui a sauvé la vie. Vous dites que c’est risqué pour lui à ce moment-là, et pas seulement pour lui.

C’est en effet ma conviction profonde. En 1685, Louis XIV, poussé par l’Église, révoque l’édit de Nantes ce qui conduit de nombreux protestants à quitter la France – les protestants qui restent en France font semblant de se convertir ou perdent leur nationalité française. Les Juifs ont eux aussi failli être expulsés à ce moment-là. Mais comme les Juifs sont des marginaux, qu’il n’y en avait pas beaucoup et qu’ils étaient utiles pour approvisionner les garnisons en chevaux et en foin, on les a gardés ; s’ils avaient été plus nombreux, on les aurait chassés. Toutefois, des menaces pèsent. Alors, si le roi était mort entre les mains du docteur Oulman, celui-ci aurait évidemment été un bouc émissaire tout trouvé : le roi serait mort parce qu’un médecin juif l’aurait mal soigné et donc tué ! On peut tout à fait imaginer qu’à ce moment-là, la populace se serait mise à chasser les Juifs, à les massacrer, et que les autorités locales et nationales auraient expulsé les derniers Juifs du royaume.

Votre livre raconte les méthodes utilisées par les médecins du roi. Cela donne des scènes truculentes à la Molière.

Tout à fait. Là, je n’ai rien inventé, car d’abord Richelieu en a donné des descriptions dans ses mémoires, et puis il y a eu aussi des comptes-rendus – Chicoyneau, le premier médecin du roi, a écrit le compte-rendu des soins apportés au roi. Donc tout ce que je raconte à ce sujet, les purges, les saignées, en quantité, et même les horribles poisons – tout est véridique, je n’ai rien inventé.

Je pensais que depuis Molière, les médecins français avaient fait un peu de progrès – pas du tout. Pour moi, une des preuves que le médecin qui soigne le roi est juif, c’est qu’il fait des choses tout à fait inusuelles pour la médecine française de l’époque. D’abord, il déshabille le malade – et pas n’importe quel malade : le roi ! –, il le touche, alors qu’à l’époque on humait et l’on examinait les humeurs des malades, mais on ne les touchait pas. Et puis, il va lui donner trois potions – les potions sont l’équivalent des médicaments d’aujourd’hui. Le roi avait une dysenterie. Purger et saigner quelqu’un qui a une dysenterie est la meilleure façon de le tuer. Louis XV n’avait que 34 ans et tout le monde le croyait mort le 15 août 1744. Pour le docteur Oulman, qui en plus était le fils d’un très grand médecin à la cour du duc de Palatin, ce n’était pas compliqué à soigner, il savait ce qu’il fallait faire. Il lui a donné un vomitif, puis une potion nettoyante, et pour finir une potion cicatrisante.

Entrée de Simone et Antoine Veil au Panthéon, le 1er Juillet 2018. Paris. Photo: AFP

L’issue de ce moment de soin est une histoire liée au Panthéon. Dans votre livre, vous dites que ce monument à la fois vous écrase et vous édifie. Vous parlez aussi d’un temple républicain. Qu’est-ce que le Panthéon représente pour vous ?

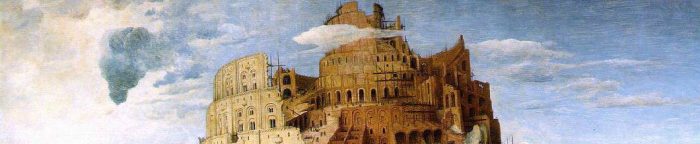

Pour expliquer au lecteur : Louis XV est mourant, l’évêque de Soissons, à son chevet, le confesse. Louis XV lui dit : « Votre Dieu tout-puissant ne va-t-il pas me sauver, moi, le roi ?! Je suis trop jeune pour mourir ! Mon dauphin n’a que quinze ans, il ne peut pas régner. Que dois-je faire pour satisfaire votre Dieu ? » Alors l’évêque de Soissons lui propose un marché : « Construisez la plus belle église de France. » Là, Louis XV a une vision et il s’engage, s’il guérit, à construire sur la montagne Sainte-Geneviève la plus haute, la plus majestueuse et la plus visible basilique de Paris – d’ailleurs, jusqu’à la construction de la tour Eiffel, le Panthéon était le bâtiment le plus haut, et on le voit quasiment de tout Paris. Une fois guéri, le roi fait donc construire cette basilique Sainte-Geneviève pour remercier Dieu. Sa construction se termine au début de la Révolution française, en 1790 ; et en 1791, les révolutionnaires décident de la transformer en temple républicain consacré aux grands hommes, et y inhument Mirabeau.

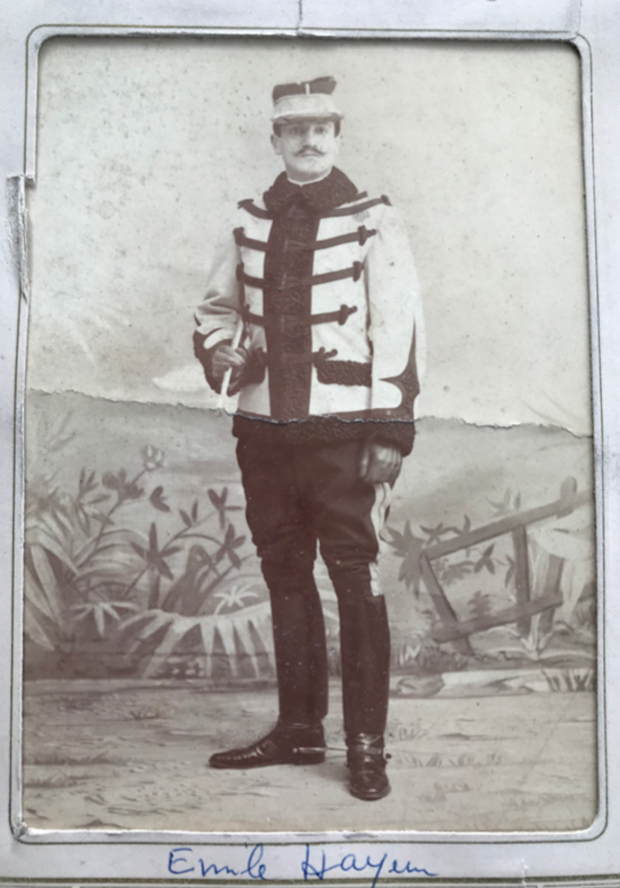

Ce que j’ai trouvé assez sidérant, c’est que si le médecin juif Oulman n’avait pas sauvé le roi, il n’y aurait pas eu le Panthéon. Or, dans ce Panthéon, vont être honorés deux des descendants directs du docteur Oulman : le capitaine Émile Hayem, l’oncle de ma grand-mère, descendant direct d’Oulman, mort pour la France et dont le nom figure donc parmi ceux des 560 écrivains morts pour la France en 14-18, ainsi que Maurice Sergine, écrivain mort pour la France en 39-45 et mari de Juliette Hayem descendante d’Oulman. Il y a aussi Simone Veil – ce n’est pas une descendante d’Oulman, mais une lointaine cousine car le grand-père Jacob Spire-Lévy de la femme d’Oulman était l’ancêtre direct de Simone Veil. Jean Zay est aussi honoré au Panthéon et lui aussi est un lointain cousin, la grand-mère de la femme d’Oulman était la sœur de son ascendant direct.

Il y a donc au Panthéon des descendants ou des cousins d’Oulman, alors qu’il n’y a aucun descendant de Louis XV : la basilique voulue par Louis XV, monarque de droit divin, basilique chrétienne, catholique, n’occupe pas du tout la fonction souhaitée par Louis XV, mais celle de recueillir les restes de tous les grands hommes et grandes femmes de France, dont des descendants du docteur Oulman, à qui l’on doit en fait ce Panthéon !

Ensuite, qui va participer à l’inauguration, dans la crypte du Panthéon de la plaque gravée dans la pierre, en hommage aux Justes de France ? Simone Veil, lointaine cousine du docteur Oulman, mais aussi un petit garçon de dix ans qui s’appelle David Heilbronn, notre fils, choisi parmi quatre enfants à la fois comme descendant d’enfants cachés et descendant de Justes parmi la nation. Un des descendants directs du docteur Oulman est donc présent, ce jour-là, à côté de Simone Veil et de Jacques Chirac, pour inaugurer la plaque en honneur aux Justes de France au Panthéon. C’est pour cela que ma phrase de conclusion, est : « Qui connaît la puissance du cercle ne craint plus la mort. »

Jacques Chirac, Simone Veil et David Heilbronn (veste marron). Hommage de la Nation aux Justes de France, au Panthéon, le 18 Janvier 2007.

Abordons maintenant la deuxième partie du livre, dans laquelle vous demandez à votre grand-mère de faire acte de transmission, de vous raconter, malgré la douleur que cela lui cause, ce qu’elle sait de l’arrestation de sa famille, de vous confier ce qu’elle a appris sur l’assassinat de son père et la disparition des siens. À ce moment-là, on réalise que ce qui distingue les deux parties du livre, c’est qu’il y a des souvenirs dont on a envie de se rappeler, qu’on veut transmettre de génération en génération, et puis d’autres souvenirs qui sont douloureux. Est-ce cela, finalement, le contraste des deux étés ?

C’est l’un des contrastes, évidemment. Il y a aussi la proximité. Peu de gens peuvent raconter l’assassinat d’un proche. Là, je demande à ma grand-mère de raconter l’assassinat de douze proches : l’assassinat de son père et de ses deux sœurs, la mort au combat de son frère, l’assassinat de ses oncles, tantes, cousins, cousines, de ses beaux-parents et de sa belle-sœur. Elle a aussi un neveu et un beau-frère qui sont morts au combat pendant la guerre. C’est aujourd’hui assez inimaginable, car le temps a passé et l’on a tendance à porter un regard plus neutre, plus froid, plus distancié sur cette période. Mais ma grand-mère venait d’une famille nombreuse, une famille aimante, une famille aisée, et à cause de la folie génocidaire du régime nazi et de la collaboration de l’État français, vingt membres de sa famille ont été assassinés ou sont morts au combat ! Alors raconter cet assassinat collectif est quelque chose d’éminemment douloureux pour ma grand-mère ; la disparition de tous les siens est une profonde souffrance qui l’a marquée jusqu’à la fin de sa vie, jusqu’à son dernier jour. Ce n’est pas comme raconter qu’un lointain aïeul, cent cinquante ans plus tôt, a sauvé un roi libertin, ce qui est plutôt amusant.

En fait, dans la première partie du livre, on apprend qu’un de vos ancêtres, le docteur Oulman, a rendu service à la France en sauvant Louis XV. Et puis, dans la deuxième partie, on comprend que d’autres de vos ancêtres sont morts pour la France pendant les guerres du XIXe et du XXe siècle, et qu’à l’été 1944 certains sont morts par la France. N’est-ce pas l’histoire d’une trahison, finalement ?

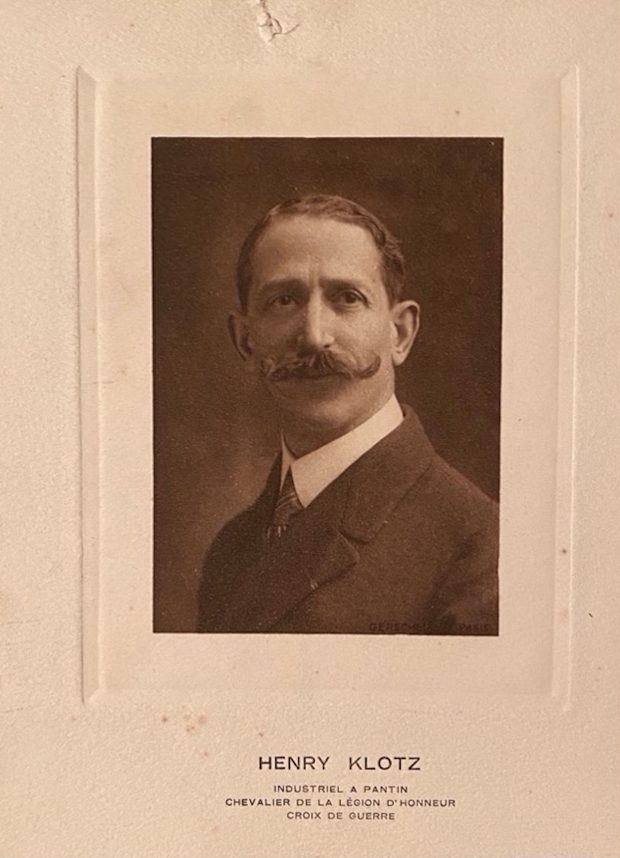

Absolument. Comme ces familles israélites françaises émancipées par la Révolution, ils ont tous été des patriotes fervents – d’ailleurs, même Maurice Barrès l’a reconnu après la Première Guerre mondiale –, ils ont tous participé à toutes les guerres et de manière beaucoup plus importante que d’autres Français, car ils voulaient montrer qu’ils étaient plus français que les Français. En 1870, mes deux arrière-arrière-grands-pères, Julien Hayem et Victor Klotz, sans être appelés sont volontaires aux gardes nationaux pour défendre Paris contre les Prussiens. Leurs fils sont tous officiers pendant la Première Guerre mondiale dans des régiments qui vont au front. On peut être officier d’intendance ou d’état-major, c’est moins dangereux – eux étaient officiers en première ligne. Souvent malgré leur âge et leur situation de famille, ils s’engagent. Ainsi, Henry Klotz, mon arrière-grand-père, a 47 ans et six enfants. Il peut tout à fait éviter la Première Guerre mondiale – mais non, il s’engage, et il fait toute la guerre comme capitaine de réserve d’artillerie notamment à Verdun. Son beau-frère, Émile Hayem, a 44 ans et six enfants aussi, il s’engage également – bien qu’il n’y soit pas obligé –, il est capitaine de cavalerie et il va perdre la vie en chargeant à la tête de son escadron de cavalerie le 19 août 1914. En 1940, le frère de mon grand-père, Pierre Heilbronn, qui est un héros de la Première Guerre mondiale, a 45 ans, il est lieutenant de réserve. Lui aussi s’engage en 1940, sans y être obligé : il se bat et il est tué au combat à la tête de sa compagnie en défendant un pont sur la Seine, le 9 juin 1940. Le frère de ma grand-mère est au Maroc. Il s’engage d’abord dans les Forces françaises libres en Afrique du Nord, il est blessé en Tunisie. Guéri de ses blessures, il s’engage à nouveau dans une unité spéciale pour être parachuté en France, où il va être arrêté et assassiné par la Gestapo.

Henry Klotz, Chevalier de la Légion d’honneur, Croix de la guerre.

On retrouve donc tout le temps ce patriotisme, un vrai patriotisme qui va jusqu’au sacrifice. Et pourtant, malgré ce patriotisme, ces Juifs intégrés, ces Juifs héroïques, ces Juifs plus patriotes que d’autres patriotes, seront totalement trahis par l’État français, d’abord avec le statut des Juifs, puis avec les spoliations, enfin les arrestations et la livraison aux génocidaires allemands.. Mon grand-père était agriculteur. C’était lui aussi un héros de la Première Guerre mondiale, il a eu les plus hautes décorations militaires, la Médaille militaire, la Croix de guerre et la Légion d’honneur gagnées avant ses dix-huit ans. Pourtant, on va lui retirer sa ferme parce qu’il est juif. On considère que sa ferme est juive, donc elle doit être « aryanisée ». Il va la vendre à son voisin, qui était quelqu’un de très bien, et il la récupérera après la guerre. Mais pendant quatre ans, on lui a interdit d’être agriculteur, d’exercer son métier, parce qu’il était juif. Tous ces héros, tous ces patriotes qui n’avaient qu’un pays, la France, ont été trahis par l’État français de Pétain, Laval, Bousquet, et assassinés par les Allemands. Ils n’ont pas été assassinés par les Français, ils ont été assassinés par le régime nazi allemand dans les steppes glacées de Pologne. Mais ils ont effectivement été trahis par l’État français, la haute administration française, la bureaucratie française, jusqu’à la trahison ultime.

Le patriotisme était du côté de vos ancêtres et non du côté de ceux qui revendiquaient le patriotisme français.

Oui, Pétain a été condamné pour haute trahison à la France. C’est pour cela, d’ailleurs, que je dis « Pétain », et non « le maréchal Pétain », parce que, traître à la France, il a été destitué de son titre de maréchal. Il a trahi, il a collaboré, il a livré les Français, il a livré les richesses de la France, il a participé à l’armement de l’ennemi : c’est un traître à son pays. Il aurait dû être fusillé ; De Gaulle a été trop clément de le gracier. J’ai donné un titre à mon épilogue, ce qui ne se fait pas toujours – mais c’est mon premier roman, je fais ce que je veux ! – : « Justice au Panthéon », car justement, lorsque Simone et Antoine Veil entrent au Panthéon le 1er juillet 2018, c’est cette France héroïque qui est honorée au Panthéon, et non la France de Pétain, de Laval et Bousquet. Eux ils vont tomber dans les oubliettes – ou plutôt dans les fosses communes – de l’histoire pour leurs crimes et leurs trahisons. L’État français a trahi la France, mais la France éternelle, terre de lumière, pays des droits de l’homme et de l’universel républicain, résiste et subsiste jusqu’à nos jours.

Dans la pensée juive, on trouve l’idée de réparation… « Tikoun Olam », la « réparation du monde ». Il y a quelque chose de cet ordre dans votre livre. Vous évoquez, par exemple, les activités de votre grande-tante Denis Klotz dans la Résistance. On entend peu parler des résistants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On a souvent – et moi le premier – l’image des Juifs victimes plutôt que des Juifs engagés dans l’armée des ombres.

D’ailleurs, L’armée des ombres, c’est écrit par un Juif : Josef Kessel, qui était résistant. Vous avez raison : il y a une sorte de préjugé et de méconnaissance de l’histoire. C’est dû au fait qu’on est tellement écrasé par le crime de la Shoah qu’on ne voit pas le reste. Le reste, c’est que les Juifs ont résisté tout le temps et partout, et en nombre absolument massif. En tant que vice-président du Mémorial de la Shoah, lorsque j’ai reçu Emmanuel Macron au Mémorial, je lui ai dit que si, sur le Mur des Noms des Juifs déportés de France, figuraient bien les noms des quinze membres de ma famille, juifs déportés de France et morts en déportation, il n’y avait pas les noms de trois officiers des Forces françaises libres qui ont été tués au combat, ni ceux de cinq autres qui n’ont pas été tués mais qui ont fait partie soit des Forces françaises libres, soit de la Résistance, et que dans ma famille comme dans toutes les familles juives, il y a eu une surreprésentation de la participation au combat. Deux exemples : sur 1007 résistants fusillés au Mont-Valérien, 179 étaient juifs, c’est-à-dire 18 % – à l’époque, 1 % de la population française était juive. Prenez les Compagnons de la Libération – souvent des militaires de carrière : sur 1038 Compagnons de libération, il y a eu à peu près 70 Juifs, soit 7 %, donc là aussi une surreprésentation.

Il existait énormément de mouvements de résistance juifs et d’organisations juives de résistance : l’Armée juive, le Mouvement de jeunesse sioniste, l’organisation Juive de Combat, les Éclaireurs Israélites de France, la Sixième, l’Œuvre de Secours aux Enfants. À côté de cela, il y a également eu énormément de Juifs responsables clés au sein des organisations de résistance. Le premier réseau de résistance à Paris était le Réseau du musée de l’Homme, dont les deux chefs, Boris Vildé et Anatole Lewitsky, étaient juifs. Un autre grand mouvement de résistance était Franc-Tireur, dont le fondateur était Jean-Pierre Lévy ; et l’un des chefs de Franc-Tireur pour la région lyonnaise était Marc Bloch, l’historien. D’ailleurs, au Mémorial de la Shoah, l’exposition permanente porte sur les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale – on a bien appelé cela « pendant la Seconde Guerre mondiale », et non « pendant la Shoah », car ce n’est pas, ou pas seulement, la Shoah, ce sont aussi les enfants cachés, les Justes, et avant tout la participation massive des Juifs dans la Résistance sous toutes ses formes. Et puis, pour conclure, il y a le mot de De Gaulle lorsque, après la guerre, on lui demande : « Qui étaient les premiers Français libres ? » il répond : « Des Juifs lucides, une poignée d’aristocrates, tous les braves pêcheurs de l’île de Sein » – il commence par « des Juifs lucides ». Les premiers à le rejoindre, ce sont René Cassin, qui sera son ministre de la Justice, Georges Boris, le directeur de cabinet de Léon Blum, etc.

Il est donc important de raconter cette histoire et il faut le faire parce que cela change aussi le regard que l’on porte sur les Juifs : les Juifs se sont battus pour la France, contre les nazis, et ils se sont aussi battus pour sauver leurs familles. Et si, en France, 75 % des Juifs ont échappé à la déportation, ce qui est le plus fort pourcentage d’un pays occupé par les nazis, c’est parce qu’il y avait cette organisation de résistance, il y avait cette action des familles prêtes à tout pour sauver leurs enfants, et il y avait aussi la solidarité de la population française. J’ai parlé de la dégueulasserie et de la saloperie de l’État français, de l’administration française, surtout de la haute administration française, qui s’est couchée dans la boue, qui a collaboré à la déportation des Juifs. Mais a contrario, la population française dans sa grande majorité a tendu la main, a caché des Juifs ou – aussi important – ne les a pas dénoncés. Et à ce propos, la cérémonie au Panthéon, dont nous avons parlé, était très symbolique : tous les Justes parmi la nation de France – 4.000 Justes – sont entrés au Panthéon, parmi lesquels, par exemple, le couple du sabotier et de la cuisinière qui ont caché et sauvé ma grand-mère, mon père et ma tante à Moulins à la fin de la guerre, Jacques et Marguerite Copet.

Dans la deuxième partie de votre livre, vous évoquez la frayeur de votre grand-mère quand elle vous dit qu’elle a peur que « ça » recommence. Vous parlez également dans votre livre du nouvel antisémitisme : « Je sais intimement que lorsqu’une vague antisémite déferle, elle ne s’arrête pas aux Juifs, elle va aussi jusqu’à attaquer notre socle de valeurs et notre démocratie. ».

C’est ce que nous montre l’histoire. Quand un régime démocratique commence à basculer, on commence à s’attaquer aux Juifs. Le Juif est le bouc émissaire facile, pour des raisons économiques, sociales, politiques, religieuses ou nationales, maintenant avec le sionisme. On cherche toujours une bonne excuse pour s’attaquer aux Juifs, mais cela ne s’arrête jamais là. On l’a vu en Allemagne en 1933 ; on l’a vu dans de nombreux pays, dont la France à partir de 1940. Fort de cette connaissance historique et comme j’étais militant actif – et je suis toujours militant actif –, j’ai décelé très tôt, au début des années 2000, les premiers signes d’une violence antisémite qu’on n’avait plus connue depuis la guerre. C’est précisément le moment où ma grand-mère est décédée – heureusement, elle n’a pas vu cela. Mais quelques années avant sa mort, elle était âgée, elle avait plus de 95 ans, elle confondait un peu les époques et revivait beaucoup l’angoisse de l’année 1944, de cet été 1944 où elle a vu toute sa famille arrêtée et où elle a dû se cacher avec ses enfants. Dans cet état de confusion, elle ne voulait plus sortir dans la rue, elle craignait de se faire arrêter. Et justement à ce moment-là, je voyais monter le nouvel antisémitisme, c’est-à-dire cette violence d’une petite minorité de jeunes musulmans radicalisés qui s’en prenaient violemment et physiquement aux Juifs. Avant cette date, on avait un antisémitisme d’extrême droite pas agréable – je l’ai toujours combattu –, mais qui s’attaquait plutôt aux bâtiments, aux institutions, aux cimetières, aux synagogues, aux signes physiques du Juif dans la cité, mais pas aux personnes. À partir de 2000, c’est aux Juifs mêmes qu’on s’en prend, aux Juifs visibles dans la société, et les violences sont physiques : on attaque des jeunes qui portent la kippa, on pourchasse des jeunes Juifs à la sortie des écoles, on les agresse dans les cours d’école ou quand ils vont à la synagogue. Ce basculement m’a alerté, comme beaucoup d’autres – dont Bernard-Henri Lévy, par exemple –, sur le fait qu’une partie de notre jeunesse musulmane était radicalisée par les mosquées et, à l’époque, par les télé satellitaires – on n’en était pas encore aux réseaux sociaux – et que cela allait évoluer vers une dangerosité de plus en plus grande : ils commençaient par les Juifs, après ils s’en prendraient aux femmes, puis aux démocrates, aux républicains et à la nation tout entière. C’est ce qui s’est passé. Mais comme nous sonnions l’alerte, à ce moment-là, on nous répondait : « Mais non, ce n’est pas de l’antisémitisme ! Ils sont juste excités parce qu’ils voient de ce qui se passe en Palestine ! » Donc on justifiait l’agression antisémite. Et l’un de ceux qui justifiaient ces agressions antisémites était même ministre des Affaires étrangères, il s’appelait Hubert Védrine. Il faut se le rappeler – et je le lui ai rappelé en refusant de lui serrer la main.

Vous écrivez à propos de l’un de vos personnages : « Aujourd’hui, il souhaitait partager avec la nouvelle génération l’histoire du Panthéon » – il s’agit de l’histoire dont nous avons parlé. Ce livre n’est-il pas un peu votre Panthéon de papier, votre marque de reconnaissance envers vos ancêtres ?

C’est finement observé, parce qu’effectivement un livre est un objet qui reste, il marque une empreinte et une trace – et je suis bibliophile. Ce n’est pas par hasard que les Juifs sont le peuple du livre. D’ailleurs, ce qui est le plus important dans une synagogue, ce n’est pas le bâtiment, c’est la Torah. Si une synagogue brûle, c’est grave mais pas le plus grave, il faut surtout sauver la Torah, car la Torah, le Livre par excellence est précieux. La synagogue n’est que le bâtiment qui reçoit le Livre. Et effectivement, mon livre est un peu le Panthéon des gens illustres, estimables et moins connus de ma famille que je veux honorer.

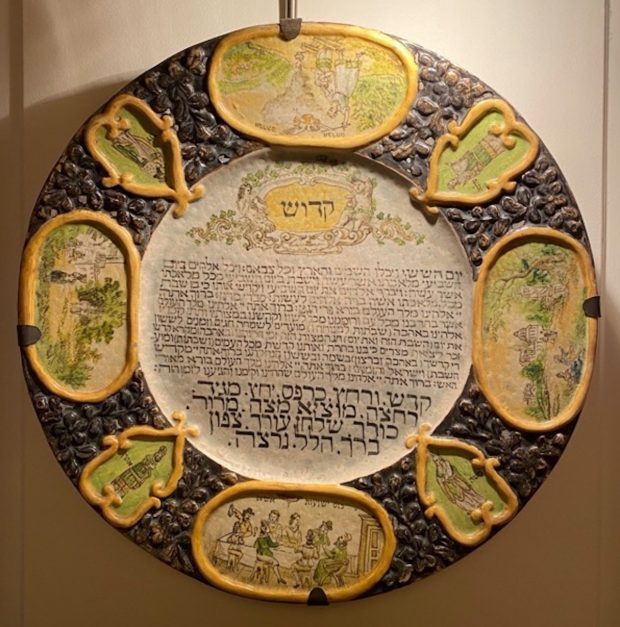

Plat de Seder transmis depuis 300 ans dans la famille Oulman, Hayem, Klotz, Heilbronn.

Dès le début du livre, un motif apparaît qui va revenir très souvent : c’est celui des stèles, des plaques mémorielles, du Panthéon. Quelle importance leur accordez-vous ? Quel impact peut avoir ce genre de commémoration ?

Je suis un grand piéton, j’adore marcher – à ce propos, il y a un très beau texte de Léon-Paul Fargue qui s’intitule Le piéton de Paris. Et lorsque je marche, je regarde systématiquement toutes les plaques : d’abord les plaques des rues – j’aime bien savoir qui est celui dont le nom figure sur la plaque –, et puis les plaques sur les immeubles, qui racontent l’histoire des immeubles. Souvent, il y a des poteaux indicateurs avec un petit texte. J’ai besoin de comprendre ce qu’il y avait là avant, et c’est aussi une façon de rendre hommage. Par exemple, près de chez moi, avenue Duquesne, une plaque a récemment été posée en mémoire d’une héroïne de la Résistance parachutée par les services anglais comme espionne. Je connaissais son existence mais je ne savais pas qu’elle habitait là, à cinquante mètres de chez moi. J’étais ému de voir cette plaque. Et en effet, j’aime me recueillir devant les stèles. Souvent, je vois un nom que je ne connais pas, alors ensuite je vais effectuer des recherches pour savoir qui c’était.

Le point de départ de votre livre, c’est le secret royal, le secret d’État, qui n’est pas vraiment un secret puisqu’il traverse les époques. Cela fait de votre livre à la fois un livre de mémoire et un livre de transmission. L’une et l’autre sont-elles inséparables ?

Non, parce qu’on peut écrire un livre de mémoire qui ne soit pas un livre de transmission, car sans message politique. Les mémoires du duc de Richelieu ne sont que des mémoires d’un libertin total ; il n’y a pas de transmission, à part la transmission du lupanar et de la séduction des femmes. Pour moi, ce n’est pas de la transmission, c’est une histoire cocasse. Parfois, effectivement, dans des livres de mémoire, il y a de la transmission. Prenez les mémoires de De Gaulle : il y a clairement la transmission du geste gaullien. De même pour les mémoires de Sainte-Hélène. Ce sont les écrits de deux grands politiques et deux visionnaires qui, au-delà de l’histoire, veulent transmettre un message. Je ne veux surtout pas me comparer à eux ! Mais mon roman est un roman de transmission, avec, derrière, un message historique et politique.

Ce que je crois comprendre, c’est que finalement, pour vous, il n’y a pas de devoir de mémoire, que la mémoire n’est pas un devoir.

Non, la mémoire n’est pas un devoir et je suis contre cette expression galvaudée « le devoir de mémoire ». Simone Veil ne l’aimait pas du tout non plus. Ce soi-disant « devoir de mémoire » est une sorte d’obligation morale un peu factice. Nous – là je reprends ma casquette de vice-président du Mémorial de la Shoah –, nous n’utilisons jamais cette expression. Nous ne sommes pas dans « le devoir de mémoire » ; notre travail, c’est d’enseigner l’histoire, de transmettre l’histoire. L’histoire, c’est factuel, c’est réel. La mémoire, c’est très subjectif – et si justement, je revendique le terme « mémoire » pour mon roman, parce qu’un roman est forcément subjectif –, il véhicule des émotions. Mais transmettre de l’émotion ne suffit pas pour comprendre, pour savoir. Donc il faut vraiment enseigner l’histoire pour transmettre des messages politiques et des messages moraux.

Capitaine Emile Hayem (1870-1914)

Vous écrivez à propos de votre ancêtre Émile Hayem qu’il « aimait voyager, écrire, faire revivre l’histoire et la geste des hommes souvent anonymes ». Plus loin, dans la seconde partie du livre, vous parlez de votre père comme d’un « militant de la mémoire ». N’est-ce pas un autoportrait en creux qui se dessine ?

Il y a effectivement une continuité : dans notre famille, on aime l’histoire, on aime transmettre l’histoire, on aime écrire – et on aime aussi militer. D’ailleurs, mon ancêtre direct, Jacob Spire-Lévy, le grand-père d’Ève Spire-Lévy, la femme du docteur Oulman, était un des dirigeants de la communauté juive de Metz en 1700. Il y a donc une transmission sur trois siècles, de dirigeant communautaire en dirigeant communautaire, comme un tropisme familial, et ce livre en porte la marque.

Je considère que tout ce travail que vous avez fait dans votre livre est un travail de mémoire, car même s’il n’y a pas de devoir de mémoire, je crois que dans le travail sur la mémoire il doit y avoir un effort de clarification. Et votre livre s’inscrit justement dans cette manière d’aborder la mémoire par un effort de clarification.

Mon livre raconte plusieurs histoires, mais c’est effectivement un travail – pas un devoir – de mémoire, car je l’ai écrit à la première personne, j’y ai mis mes sentiments, mes émotions, donc j’y ai introduit la subjectivité de la mémoire – je suis d’accord avec vous. Mon roman, Deux étés 44, s’attache à transmettre à la fois l’histoire, avec ses faits réels, et une mémoire avec sa subjectivité, ses émotions, ses sentiments. D’ailleurs, c’est l’explicitation de ma démarche, et du lien entre mes recherches et mon engagement militant, qui m’a été le plus compliqué à écrire – et c’est mon éditeur qui m’y a poussé, je ne l’avais pas fait au début.

C’est un livre qui, on l’aura compris, aborde votre généalogie, et la généalogie peut être pénible, ennuyeuse. Or, là, grâce à la clarification que vous faites, et en y injectant en effet votre subjectivité et du romanesque, cela ne l’est pas du tout.

Ce qui est difficile dans la généalogie, c’est qu’on voit des noms dans des cases sur des arbres. On ne sait pas qui ils sont, on ne connaît rien de leur vie, on ne sait pas ce qu’ils ont pensé. Alors on s’y perd. Tandis que dans mon livre, j’ai voulu que tous les personnages soient incarnés. Comme il y en a beaucoup, j’ai inséré un arbre généalogique à la fin pour que les lecteurs s’y retrouvent, mais j’ai tenu à donner le plus d’éléments possibles et d’évènements de leurs vies sur chaque personne que je cite, notamment celles qui ont été assassinées, pour leur rendre vie.

Justement, vous évoquez les paroles que l’on prononce en hébreu pour la bénédiction des défunts : « que leur mémoire soit une bénédiction ». Vous dites que vous ne cessez de fouler des traces, de cheminer dans d’autres pas : qu’est-ce que cela change de vivre comme ça ?

Je suis un grand cartésien, mais dans mon travail au Mémorial de la Shoah ainsi que dans les nombreux voyages que j’ai effectués à Auschwitz, il y a des choses très étranges, que je ne m’explique pas. Quelque part, je deviens le porte-voix de ma famille assassinée, des miens morts au combat et de toutes les autres familles assassinées. La première fois que je suis allé à Auschwitz, notamment, comme toute personne qui va pour la première fois à Auschwitz, j’appréhendais un peu ce voyage. Et cela a en effet été très dur – très intéressant, très important mais très dur. Pourtant à un moment donné, alors que je me trouvais face à un petit bois de bouleaux où les cendres ont été dispersées, j’ai éprouvé un très étrange sentiment d’apaisement, comme on peut en éprouver lorsqu’on va au cimetière sur la tombe d’un de ses proches : on est près de lui. Évidemment, c’est une proximité très immatérielle, mais il est là. Et c’est ce que j’ai ressenti ce jour-là, à Auschwitz-Birkenau, il y a plus de vingt ans : j’étais près des membres de ma famille assassinés, je m’inclinais devant leurs tombes de cendres dispersées par le temps et par le vent.

Et en écrivant ce livre, non seulement j’étais près d’eux, mais surtout je leur rendais vie. Eux qui ont été détruits par cette machine implacable du génocide des Juifs d’Europe, je leur rendais une identité, une vie, une âme, des émotions, et j’étais en quelque sorte leur porte-voix. Dans le mon engagement au Mémorial, je suis aussi le porte-voix de tous les Juifs assassinés. Par exemple, lorsque je préside la cérémonie de Yom HaShoah, la lecture des noms des Juifs déportés de France, je suis le porte-voix de tous les Juifs déportés de France et, au-delà d’eux, de tous les Juifs assassinés.

-

-

Pierres tombales juives datant du XVIIIe siècle, à Metz.

Dans votre livre, vous évoquez à plusieurs reprises Charles Péguy. C’est un auteur qui suscite des débats, ses lecteurs sont parfois dans une position inconfortable. Quel rapport entretenez-vous avec lui ?

Péguy est l’un des grands écrivains français à avoir très bien compris les Juifs, la pensée juive. Il y en a eu d’autres avant lui : Pascal, Montaigne, même Montesquieu, Rousseau, Victor Hugo… Péguy, dans Notre jeunesse, a écrit des pages absolument sublimes sur ce qui constitue la mystique juive, mais aussi la politique juive, et je pense que c’est une des plus belles évocations du combat des Juifs pour leur dignité et leur équité dans la société (ses pages sur Bernard Lazare, notamment, qu’il appelle un prophète, sont absolument remarquables). Donc pour moi, Péguy est un des grands symboles de l’amitié judéo-chrétienne.

J’aimerais parler – c’est un des thèmes très importants de votre livre – du lien qui existe entre le judaïsme et la citoyenneté française. Vous revendiquez cette identité de Juif et Français : est-ce qu’en cela, votre livre n’est pas aussi politique ? Vous parlez de votre sentiment de patriote et de démocrate : comment ce sentiment-là s’articule-t-il, dans le judaïsme, dans votre livre et dans votre vie ?

Je vais vous citer un très grand livre sur le judaïsme : L’esprit du judaïsme, de Bernard-Henri Lévy. Parmi les très beaux chapitres de ce livre, il y en a un qui s’intitule : « Les rois d’Israël et le contrat républicain ». Bernard-Henri Lévy y mène une vraie réflexion, que je partage, sur cette proximité intellectuelle et spirituelle entre ce qui a fait et ce qui fait la grandeur du judaïsme comme conception et vision morale du monde – non comme religion –, et l’esprit et le contrat républicains, c’est-à-dire ce langage universel et fraternel. D’ailleurs, les Juifs émancipés de la Révolution française expriment très bien que cette Révolution qui les émancipe et les émancipe au nom de valeurs universelles, rejoint ainsi les valeurs fondamentales du judaïsme, un judaïsme à la fois universaliste et messianique. Il y a donc une sorte de fusion entre l’esprit du judaïsme et la Révolution, et cela touche les Juifs en France, qui deviennent français, et tous les Juifs en Europe. La grande expression, au XIXe siècle, chez tous les Juifs d’Europe, c’est « heureux comme Dieu en France », parce que la France est le pays où l’on peut être à la fois citoyen à part entière, avec toutes les libertés civiles et politiques, et Juif pratiquant sa religion, contrairement à l’Allemagne ou l’Angleterre où les Juifs doivent se convertir au christianisme pour avoir accès aux plus hautes fonctions de l’État. Disraeli, par exemple, devient Premier ministre, certes, mais il est obligé de se convertir à la religion anglicane. En France, Adolphe Crémieux qui devient ministre de la Justice en 1848, reste juif, et même un Juif très important pour la communauté juive, futur président de l’Alliance Israélite Universelle.

Ce contrat républicain qui lie les Juifs à la France est un contrat qui dure depuis la Révolution française. Il y a eu deux ruptures, mais deux ruptures sur un temps long de 230 ans, ce n’est pas grand-chose – c’est criminel, mais ce n’est pas grand-chose : une petite rupture au moment de l’affaire Dreyfus, lorsque la République de l’époque a accablé Dreyfus et accepté la montée de la parole antisémite en France ; et il y a eu la rupture de l’État français de 1940 à 1944, avec les 75 000 Juifs de France assassinés. Mais à part ces deux moments-là, l’État républicain – et même l’État royal ou impérial : la monarchie de Juillet ou l’empire de Napoléon III – a accordé la pleine liberté et la pleine émancipation aux Juifs. Être juif et républicain n’est donc pas du tout contradictoire, c’est au contraire complémentaire.

Et vous-même, vous êtes un P.I.F, un patriote israélite français.

Complètement ! Et fier de l’être.

Vous avez évoqué votre militantisme actif : en quoi ce militantisme a-t-il consisté par le passé et en quoi consiste-t-il aujourd’hui ?

À 14 ans, je me suis engagé à la Licra, une organisation qui, depuis sa création à la fin des années 1920, a d’abord lutté contre l’antisémitisme, puis contre le racisme et l’antisémitisme. J’ai très vite rejoint les mouvements de jeunesse sionistes où, pendant de nombreuses années, j’ai fait le coup de poing contre l’extrême droite et l’extrême gauche. Ensuite, lorsque j’étais étudiant à Science Po, j’y ai créé le Comité de soutien à Israël, parce que déjà à l’époque, c’est-à-dire il y a quarante ans, je ne supportais pas la criminalisation d’Israël dans le discours médiatique et politique français ; c’était pour moi une nouvelle forme d’antisémitisme. J’ai toujours été très actif à la fois dans le combat contre l’antisémitisme en France, et dans le combat de solidarité pour les Juifs dans le monde – les Juifs d’URSS, de Syrie, d’Éthiopie – et pour Israël.

Ces engagements militants n’empêchent pas mon patriotisme. J’ai choisi de servir comme officier parachutiste dans l’armée française, alors que comme étudiant de ma génération je pouvais tout à fait esquiver l’armée comme beaucoup de mes camarades l’ont fait. Mais en tant que citoyen français, je tenais à effectuer mon service militaire, et plutôt dans une unité commando. J’ai donc choisi un régiment de parachutistes et j’ai été officier. Tout cela, pour moi, est complémentaire et fidèle, justement, aux valeurs de ma famille : des valeurs à la fois profondément républicaines, profondément patriotes, et profondément juives, ce qui implique une intense solidarité avec tous les Juifs qui sont menacés dans le monde et aujourd’hui aussi en France.

Finalement, le travail que vous faites au Mémorial de la Shoah est un prolongement de votre militantisme.

Tout à fait, c’est du militantisme. Le Mémorial de la Shoah est actuellement en France le plus formidable outil de lutte contre l’antisémitisme, par l’éducation contre toutes les haines – contre le racisme aussi, car nous enseignons également les autres grands génocides du XXe siècle : les Arméniens, les Tutsis, les Tsiganes. Les meilleurs moyens de lutter contre le racisme et l’antisémitisme sont la pédagogie, l’enseignement et la formation des professeurs.

Et puis je suis toujours un militant actif pour Israël, car par ailleurs, depuis plus de vingt ans, je suis le président des Amis français de l’Université de Tel Aviv où je développe les coopérations universitaires entre la France et Israël, ce qui représente pour moi la meilleure manière de rapprocher ces deux grandes Nations porteuses d’espérance et d’universalisme.

[Source : http://www.laregledujeu.org]

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/6NKMPOR5WFBFTH7RMJOG46SRNY.jpg)