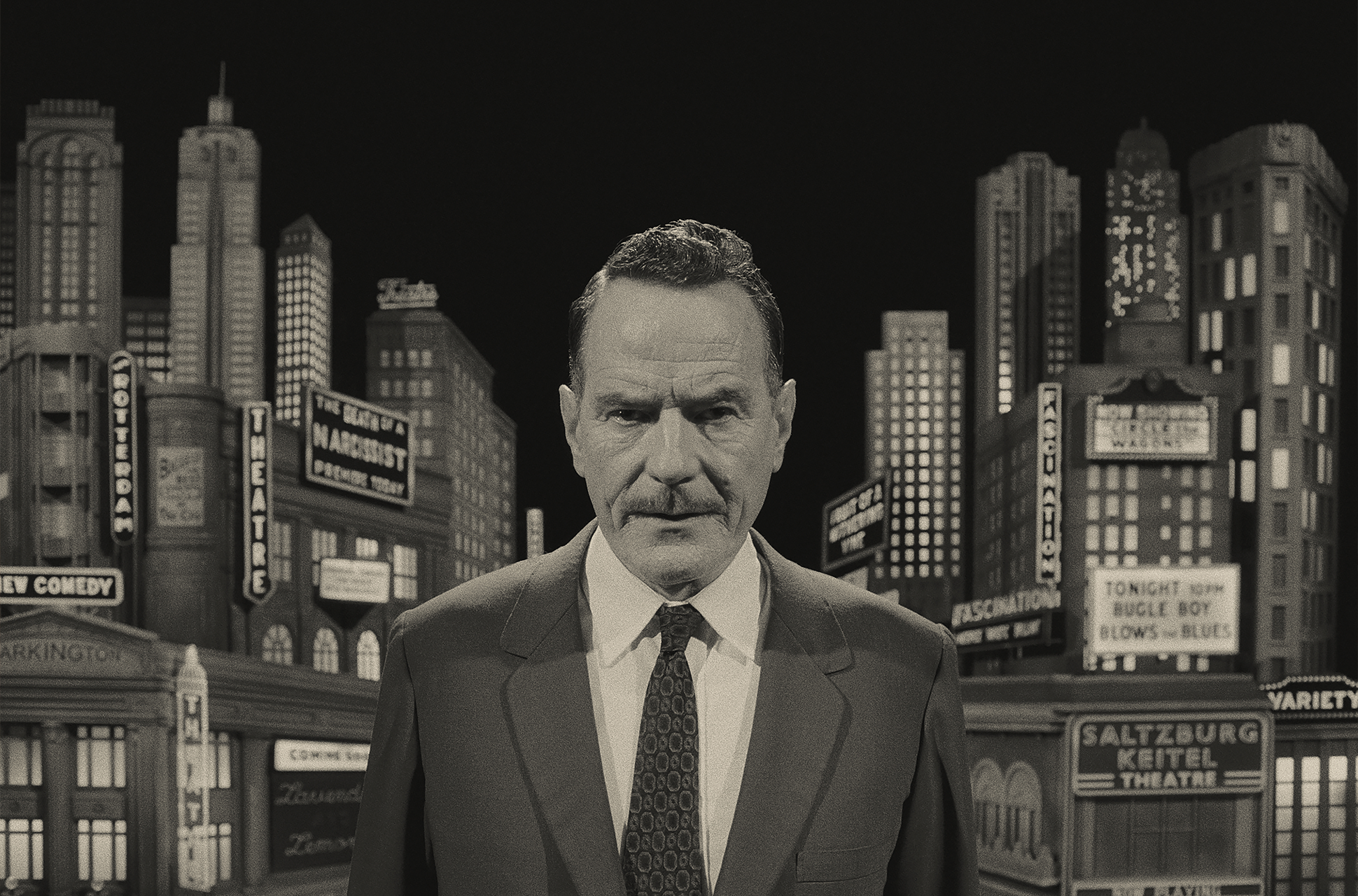

How Slavoj became Žižek. The digital making of a public intellectual, de Eliran Bar-El, narra la proverbial historia del nacimiento, el ascenso, el auge y la caída de una estrella de rock o pop star. Se trata del esloveno Slavoj Žižek (Liubliana, 1949), quien durante la década pasada cada año era incluido en las listas de los cien personajes públicos más atendidos en el planeta, en el campo, un poco más específico, del psicoanálisis lacaniano, la filosofía académica del orden hegeliano y la política de la izquierda radical. Como toda biografía de un personaje que goza, al parecer, de una mala salud de hierro, el desenlace nos es desconocido. Empero, Eliran Bar-El, egresado de Cambridge y actualmente profesor en la Universidad de York, quien escribió su libro si no autorizado al menos asesorado por el propio Žižek y sus amigos más cercanos (Mladen Dolar y Alenka Zupančič), es pesimista en cuanto al futuro del esloveno. En el mejor de los casos cumplió su cometido.

Una anécdota basta para resumir “la invención de Žižek”, como extrañamente no lo titularon. La cuenta el propio Žižek, quien cuando publicó su libro a propósito de Alfred Hitchcock (recuérdese que el cine es la didascalia de su filosofía) en 1993, fue invitado a presentarse en la Universidad de Berkeley porque sus admiradores locales querían probar, en el campus, que tanto el filósofo como un país llamado Eslovenia existían en verdad y no eran otra invención de los intelectuales franceses.

Antes de prolongar el giro lingüístico más allá del siglo XX, esa academia no quería ser víctima de una burla como la que le propinaron Alan Sokal y Jean Bricmont a la revista Social Text en 1996, haciendo pasar una parodia de Jacques Derrida & Cía. como un texto pobre de solemnidad. Guste o no, Žižek existía, Eslovenia también y una nueva moda filosófica afantasmaba al mundo.

Como debe ser, Bar-El empieza por explicarnos qué es la Eslovenia que Žižek, incluso, quiso encabezar compitiendo como candidato a la presidencia en las primeras elecciones democráticas de aquel país, en 1990, abanderado por el Partido Liberal Democrático, sin mayor éxito. Y es que Eslovenia, según leemos en How Slavoj became Žižek, se independizó rápida e incruentamente de la antigua Yugoslavia por haber sido, desde siempre, la parte más tolerante y occidentalizante del fallido reino del mariscal Tito, evitándose los horrores de la partición balcánica.

La juventud de Žižek, lo que le ocurrió después de la muerte de Tito en 1980, se parece más a las cuitas de un joven intelectual mexicano, cercano a la contracultura, bajo un régimen autoritario como el del pri del periodo clásico, que a la hazaña de sobrevivir al totalitarismo duro durante los Procesos de Moscú o la Revolución Cultural china. Quizás por ello –me adelanto– en ¿Quién dijo totalitarismo? (2001), Žižek sea tan rejego frente a una categoría, según él, inventada por el, en su opinión, detestable liberalismo democrático para sofocar la brega radical, porque estrictamente él no vivió bajo ningún totalitarismo. Por fortuna, desde luego. No padeció hambrunas ni prisiones y según Dolar, su fiel camarada, todos ellos fueron educados, “de principio a fin”, en un marxismo esloveno que era lo más heterodoxo y antiestalinista que cabría imaginarse. Žižek mismo presume que, con las fronteras abiertas, no solo leía lo que quería de literatura extranjera, sino viajaba a Londres, París, Frankfurt o Múnich, a comprar libros.

2

En ello, Eslovenia era distinta al resto de las repúblicas yugoslavas y “casi por el mismo libro […] tú podías ser enviado a prisión en Croacia o ganarte un premio estatal en Eslovenia y más aún”.

3

La ortodoxia, agrega, estaba irremediablemente rota en su afortunado país, donde la bronca era entre heideggerianos y seguidores de la Escuela de Frankfurt, mientras que en Serbia los filósofos analíticos combatían con garbo al marxismo oficial y en Croacia los afrancesados se parapetaban de las lanzas conservadoras bajo el escudo macedonio de Jean-Paul Sartre. Como actualmente ocurre en China, el marxismo había perdido tanto su savia ideológica, difuminado en mil cosas y bajo su paraguas cabía casi todo, como llegó a ocurrirle a la Iglesia católica, hogar lo mismo de Pascal que de Loyola.

Žižek, muy joven, militó con los heideggerianos y de allí llegó a Derrida, descubriendo, al fin, a su adorado Jacques Lacan. Muy pronto –encantador de serpientes y habilísimo en las relaciones públicas– llegó en París al consultorio de Jacques-Alain Miller, yerno de Lacan y heredero de su escuela, quien no solo tendió a Žižek en su diván, sino que sigue siendo un padre para él y su principal valedor internacional.

A diferencia de los freudianos ortodoxos, quienes reprimieron las veleidades marxistas de Wilhelm Reich y Erich Fromm, los lacanianos (o muchos de ellos), dado que el doctor Lacan era genuinamente apolítico y pasó de Charles Maurras al maoísmo sin despeinarse, vieron en Žižek y su radicalismo una manera de saltar de siglo en siglo, y sobrevivir. Triste o no (a mí me da igual), hoy día el nombre de Lacan está más relacionado con su autoproclamado discípulo esloveno que con el de Freud, por lo menos entre los jóvenes universitarios.

Contra lo que podría pensarse, los totalitarismos (perdón, Slavoj) no fueron del todo indiferentes al psicoanálisis. Con la anuencia de Freud, Ernest Jones trató de convencer a los nazis de que lo de ellos no era exactamente una “ciencia judía” (ya casi todos los psicoanalistas judíos de Alemania habían emigrado) porque a Joseph Goebbels le interesaba el método, algo esotérico en su entusiasta opinión. No fue hasta que los nazis austríacos allanaron el domicilio vienés del doctor Freud, cuando quedó del todo claro que había que poner los pies en polvorosa.

4

Igualmente, los soviéticos, sobre todo en los años veinte y después del Deshielo, buscaron la manera de cuadrar el círculo entre Lev Vygotski, su psicólogo de referencia muerto de tuberculosis en las vísperas del Terror, el marxismo y el psicoanálisis. El freudomarxismo fue uno de los desarrollos más inesperados y fecundos de la libertad de la que disfrutaba el “marxismo occidental” pero la tentación de concebir algún tipo de freudomarxismo también existió tras la Cortina de Hierro. Lo digo porque el lacanianismo de Žižek, “materialista y dialéctico”, bien pudo sobrevivir con todo y su Escuela de Liubliana, en una Eslovenia socialista cada día más plural. 1989 tornó innecesario ese derrotero, pero le permitió a Žižek presentarse en Occidente no como una víctima del “totalitarismo”, sino como un marxista heterodoxo gracias a las contradicciones y complacencias del diseño de Tito.

Ello no quiere decir, por supuesto, que Žižek no se hubiese curtido en la “lucha ideológica”, en su caso, muy alejada de las tinieblas estalinistas. Es aquí donde se colige, gracias a la crónica de Bar-El (porque biografía propiamente no es), la importancia de G. W. F. Hegel en el diseño žižekiano. Mientras Louis Althusser, en la École Normale Supérieure, buscaba honrar a un joven Marx pre o antihegeliano, los eslovenos veían en Hegel una puerta para escapar de la ortodoxia y reconectarse con el Padre sin renegar del Hijo (Marx, obviamente). Así, la pasión de Lacan por Hegel (que venía de Georges Bataille y de su instructor en hegelianismo, Alexandre Kojève, quien al parecer también fue espía soviético en París), tan desconcertante para el resto del cogollo estructuralista, resultó providencial para el brillante Žižek. Lacan le abría el mercado de las ideas occidentales y Hegel le permitía mantener un pie en la tierra firme del marxismo ortodoxo. Eso pienso yo.

Pero no todo era tan aburrido. Gracias al NSK, la sociedad artística de vanguardia, muy al estilo eslavo, de Žižek y sus amigos, ellos entraron en contacto con el poderoso movimiento punk de Eslovenia. A diferencia de la sofisticación filosófica de los jóvenes heterodoxos eslovenos, inofensiva para el régimen, los enigmáticos punks (lo digo con sincera admiración de contemporáneo estricto ansioso de rebeldía antihippie) eran, en las calles de Liubliana, lo mismo que en las de Liverpool, Neza o Estocolmo, una verdadera amenaza para el gobierno, una alteración del orden público y un ruido indecoroso, y en Eslovenia promovían formas independientes, ajenas al Estado, de vida comunitaria. Y dado que a los punks les gustaba rayar las paredes con esvásticas y hasta lucir banderas nazis, nunca Žižek y Dolar estuvieron tan cerca de meterse en verdaderos problemas con el gobierno, como cuando fue censurada su revista Problemi por abordar el asunto y darles tribuna a los punks.

Aquí me detengo a compartir otro asunto. Si en el caso de Alain Badiou, su bendición de la violencia de la Revolución Cultural es una penosa frivolidad parisina, el encanto de un Žižek por la violencia viene de la presencia del nacionalsocialismo en el Este, que empezamos a observar, escandalizados, tras la reunificación de Alemania, en 1990. Si “el enemigo de tu enemigo es tu amigo”, para muchos disidentes como Žižek –que no dejaba de serlo cuando combatió por la liberalización de Eslovenia en esos días–, el comunismo, así en su variante titoísta, se había instaurado derrotando a los nazis y esa era la gran prenda heroica del imperio soviético. Desafiarlo con banderas nazis en los conciertos punks no solo expresaba la existencia de grupúsculos fascistas, sino que era gruñirle al poder autoritario; al permitirles –a los punks– expresarse bajo su protección, Žižek inauguraba una manera muy propia de su cariz psicoanalítico: hacer emerger, de lo profundo, el trauma. “El movimiento punk es solo un síntoma”, les explicaba Žižek a sus lectores.

5

Las democracias europeas occidentales son hipersensibles al símbolo –la esvástica está prohibida en Alemania– mientras a Žižek, su crítico, le interesa el significante. El símbolo es irrelevante; importa lo que oculta e importa cómo hacerlo hablar (como impedir que el paciente siga hablando, a lo Lacan) mediante la escucha psicoanalítica. Esa búsqueda a profundidad ha tomado en Žižek todas las maneras propagandísticas, mercadotécnicas y digitales posibles hasta convertirlo, en la opinión de sus malquerientes, en un payaso y un embustero, “sobreexpuesto” por la era digital, pero ello no quiere decir que todo en el esloveno solo sea una impostura. Eso quisiera él que se pensase.

Según Bar-El en How Slavoj became Žižek, su verborrea exhibicionista, tan aplaudida en los pasables primeros años del nuevo siglo, se le volteó en los últimos tiempos dominados por el puritanismo, intolerantes ante cualquier chisme o devaneo, aun fuese de Žižek, quien no escapó a la amenaza, que estaba por aparecer, de lo woke. En aquellos años, del 11 de septiembre de 2001, Žižek, según Richard Wolin, justificó ortodoxamente, a la Frantz Fanon, los ataques como la bien merecida respuesta ante la violencia sempiterna y estructural de “América”.

6

Ante el cruento asesinato cometido por Hamás contra más de mil quinientos ciudadanos israelíes y la invasión de Gaza como respuesta del gobierno de Netanyahu, Žižek ha seguido el libreto de gran parte de la izquierda: condenar ambos, equiparándolos.

7

Los punks exhibían símbolos nazis pero comparaban a Tito con Hitler y no hallaban contradicción en ello, mientras Žižek procuraba distinguirse del viejo nacionalismo esloveno (y eslavo) que había acompañado a los aliados balcánicos del nazismo y quienes emergieron, en toda Europa oriental, como “liberales” anticomunistas. Había que despojar de Martin Heidegger a sus viejos lectores y vendérselo recalentado a una nueva izquierda, asociada al ecologismo, el feminismo, los derechos de los homosexuales. Aquí una mercancía tan exótica, tan maleable, tan cosmopolita y tan “profunda” como Lacan funcionó maravillosamente.

Si Sartre, y luego Michel Foucault, se instalaron tan bien como maîtres à penser fue, para decirlo al estilo del antiguo siglo, también por su “genio publicitario”, utilizando el teatro y la política, la prensa y las conferencias, rechazando el Premio Nobel o reivindicando el sadomasoquismo. Žižek, a su vez, se sirvió de todo lo que ofrece el siglo XXI para brindarse como gadget y baratija, mercando una y otra vez su propia figura, aunque como simple político fue capaz de tomar decisiones acertadas, a menudo impopulares entre su gente, para garantizar la independencia y la democracia en Eslovenia. Como tantos, hacia 1990, Žižek realmente quería “reinventar” su país y en buena medida lo logró. Eslovenia no era, finalmente, una fantasía de los franceses para engatusar a la Hermana República de Berkeley.

Si How Slavoj became Žižek es muy útil como “juventud de Žižek” y satisface las expectativas de saber cómo este personaje extraordinario apareció, desmerece como biografía intelectual del esloveno, pues Bar-El está más preocupado en seguir el flujo de Žižek en los Google Trends Search y en su aparatosa filmografía, pero poco dice de sus libros (solo profundiza en el primero, El sublime objeto de la ideología, 1989), que le han de parecer lo menos interesante del asunto. Diserta, ciertamente, sobre el hegelacanés (Hegelacanese) y lo presenta como una suerte de esperanto destinado a revolucionar no solo la filosofía, yendo, gracias a Lacan y a Hegel, más allá de Freud y Marx, sino la vida entera de la humanidad. En el fondo, si Fromm y Reich pensaron, con bastante certeza y mucha inocencia, que al marxismo le faltaba una filosofía del ser, asunto que Sartre se tomó muy en serio, con consecuencias muy problemáticas y acaso infértiles, el hegelacanés de Žižek operaría al mismo tiempo sobre el nivel de la genialidad filosófica y en el asunto de la cura de las personas, de su acompañamiento en la vida cotidiana. Para ello, Žižek se bañó de cultura popular. Su cinefilia es legítima en dos sentidos: es treta de profe que sabe que, como los alumnos no leen, hay que ilustrarlos con ejemplos tomados del cine mundial y, por otro lado, él cree sinceramente (y quizás tenga razón aunque me duela) que la vida del espíritu se trasladó, a lo largo del siglo XX, de las páginas de los libros a las pantallas cinematográficas y que es allí donde sus seguidores (llamarlos “lectores” ya es anacrónico) podrán entender su filosofía. El capital sustituido por Matrix.

En condición de botarga de la era digital, Žižek empezó a padecer de consecuencias desagradables en la academia (lo cual alarma mucho al profesor Bar-El), pues una vez que un Noam Chomsky se hartó del show y acusó a Žižek –como le ocurrió veinte años atrás a Derrida con la gente de Cambridge– de la peor de las charlatanerías intelectuales, negándole el título de filósofo, la reacción del esloveno frente a la vaca sagrada de la izquierda mundial y del antimperialismo, un “racionalista” a la antigua, digamos, fue doblar la apuesta. En vez de acercarse a los justos (como hizo Derrida vindicando el espectro de Marx y la ecuanimidad de Emmanuel Lévinas) prefirió el berrinche del punketo: la destrucción del inmueble. De los escombros del Muro de Berlín, debe decirse, salió gente más fina y valiente que Žižek.

Desmadrado, a Žižek le dio por la autocompasión táctica: sí, solo soy un name-dropper y mi filosofía es una antifilosofía que en realidad no es una ni otra cosa,

8

o guarecerse en los rincones más oscuros del hegelacanés, presumiendo de autoplagiarse y tomándose las fotos bien conocidas con Stalin en la cabecera de su cama o disertando desde el excusado. Lo malo es que ese abaratamiento es, a la vez, del todo legible en sus declaraciones periodísticas. Ante el 11 de septiembre, ya lo he dicho, nada agregó al antiamericanismo habitual y de las fotografías de los presos de Abu Ghraib dijo que, a diferencia de Bush II, pensaba que esos eran los verdaderos valores de los Estados Unidos. Su cobertura de la Primavera Árabe, en 2011, fue lamentable, con declaraciones al estilo de “yo solo soy un modesto marxista” conmovido por el amor de los pueblos por la libertad y “por el sentimiento de la gente al sentirse viva en la protesta”;

9

si el ataque de Al Qaeda era la tragedia del capitalismo, su farsa era el crac de 2008, del cual no sobreviviría el Orbe neoliberal.

Vino entonces, según Bar-El, la debacle. Los lacanianos empezaron a incomodarse de que se arrastrase el nombre de su santón por toda clase de andurriales, aparecieron académicos muy dudosos de su competencia conceptual y la desautorización de Chomsky tranquilizó a la izquierda tradicional. Profetas, como Žižek, expresaban, según la vieja guardia, la decadencia espiritual del neoliberalismo y no eran ninguna alternativa política revolucionaria. Al mismo tiempo, Žižek seguía deplorando la experiencia estalinista pero defendiendo etimológicamente al “comunismo” como la esperanza en un mundo bueno para “la gente común”. Žižek, como el pospuesto fin del mundo de tantas sectas milenaristas, siempre está a la espera de ese “acontecimiento”, parusía que ocurre sin cambiar las cosas, ya sea el 2001 y el 2008, el plantón en Wall Street en 2011 o las primaveras árabes. Todos le echan leña al fuego y nada incendia el mundo. Es otra de sus rutinas circenses y de ello va Acontecimiento (2014), el más reciente de los libros de Žižek que releí para escribir estas líneas, un panfleto, en la positiva acepción italiana del término.

10

Si Žižek desecha el liberalismo como una permanente “normalización” que reprime “eventos traumáticos”, esos eventos acaban por solo ser “performáticos”, lo que en Teoría (con mayúscula) está muy bien, pero fermentan la idea de que, ante tanto teatro universitario, la acción, el verdadero movimiento, solo puede ser el terrorismo. Creo que la asombrosa –incluso para no pocos habitués del lobby palestino– reacción antisemita en las universidades más linajudas de los Estados Unidos ante los crímenes abominables del 7 de octubre refleja el fastidio del estudiantado radical ante las cansinas actividades performáticas promovidas por gente como Žižek o Judith Butler.

En ese estado de impotencia, cuando ya había obras de arte contemporáneo dedicadas a la obra de Žižek y reportajes que hablaban de un romance entre Slavoj y Lady Gaga, apareció Donald Trump y el 8 de noviembre de 2016, el día de su elección, interrogado en la bbc sobre por quién votaría de ser estadounidense, Žižek dijo: “Trump. Me horroriza. Pero pienso que el verdadero peligro es Hillary.”

11

La izquierda, nueva y vieja, se echó a llorar y Bar-El, con ella, trata de traducirnos del hegelacanés lo que Žižek había pretendido dar a entender. Presentándolo como un profeta de los populismos provocados por la crisis de 2008, habría advertido que si en los años sesenta la progresía pensaba que había que “pensar globalmente y actuar localmente”, Trump invertía los términos: “pensar localmente y actuar globalmente” y, al invertirlos, precipitaría el ansiado colapso del neoliberalismo. Por el contrario, Hillary, como Chomsky, “normalizan el lenguaje liberal” cuando se trata de destruirlo.

12

A Bar-El le sobra ingenuidad o juventud porque la explicación es más sencilla: el voto por Trump de Žižek es maoísmo puro: “agudizar las contradicciones” y guiarse por aquello de que “tanto peor, mejor”.

La aparente sutileza de Žižek cayó muy mal en la bóveda digital. Trump es Trump. El filósofo no podía quedar impune: tras tantos años de chistes, insensateces, antinomias, chistoretes, bromas y galimatías, alguien le habría llevado la cuenta. Un cualquiera situado atrás de su propia pantalla. El 22 de mayo de 2022 una conferencia suya fue interrumpida por un académico que tomó el micrófono y expuso un flyer donde se destacaba, en medio de lo que elegantemente Bar-El reitera como “la sobrexposición de Žižek”, su asombro ante la dimensión del pene de los “negros”, su deseo de abrirles a las inmigrantes “nuestros corazones” antes que nuestras fronteras y su opinión analítica de que un “trauma” como el de la “mujer violada” había que considerarlo desde la óptica de que “toda verdad es factual, poco confiable, confusa e inconsistente”. “¿Cómo puede ser de izquierda alguien como usted?”, le espetó quien lo exponía ante el público.

13

Bar-El, piadoso, retrata la decadencia y caída de Žižek como el sacrificio de un pensador que se dejó crucificar por la era digital y echó a perder una brillante carrera académica (lo cual es falso pues sigue dirigiendo un instituto internacional muy prestigioso en Londres), empeñado en llevar su verdad a todos nuestros hogares. Vaya, una especie de Jesucristo, para un profesor, Bar-El, quien curiosamente comparte el optimismo de los fundadores de internet: el mundo digital, dice, crea un nuevo tipo de intelectual, ajeno a las jerarquías, digo yo, propias del enfadoso “instante Gutenberg” de la historia universal. Insiste Bar-El que on line vivimos libres, sin autoridades y en ello Žižek ha sido un precursor, una víctima sacrificial, condenado a ser incomprendido cuando –otra vez– se nos presentó como un héroe dispuesto a borrar, gracias al hegelacanés, las fronteras entre la cultura de los opresores y la cultura de los oprimidos. En el fondo, es la desconfianza, todavía decimonónica, de Claude Lévi-Strauss ante el indígena que descubre que leyendo será poderoso, o de Barthes advirtiendo que todo lenguaje es fatalmente “fascista”. Por ello no es extraño que en How Slavoj became Žižek no se hable de sus libros, motivo por el cual volví, unos días, a algunos de ellos.

Solo hablaré de los otros dos que releí: ¿Quién dijo totalitarismo?, escrito contra Hannah Arendt, donde Žižek asegura que el uso inescrupuloso de ese término es vacuna contra la fronda antiliberal. Dice cosas brillantes sobre la melancolía del cristianismo –incluso el esloveno cuando escribe sin estar ansioso considera virtuosa la extrema volubilidad temática– y, al comparar las violencias nazis y soviéticas, ofrece páginas reveladoras. Las purgas estalinistas de 1936-1937 se convirtieron en un lamentable acto suicida protagonizado por la paranoia de Stalin-Abraham contra Bujarin-Isaac, un episodio freudiano antes que histórico. Žižek, desde luego, lo condena, pero establece la superioridad trágica de los crímenes estalinistas, perpetrados por la psique, frente a la violencia nazi, callejera y vulgar, desprovista de ribetes heroicos. Allí no hubo Mal diabólico: “tranquilícense, hay que historizar”. En cambio, aun los crímenes del comunismo son epistemológicamente superiores a los del nazismo, pertenecen a un rango superior de la Historia. Hay, también, unos apuntes notables sobre Dmitri Shostakóvich, un melancólico, que, al escribir bajo las directrices de Stalin, logró no ironizar las victorias soviéticas, sino la debilidad de su propia alma.

Visión de paralaje (2006) es una eficaz obra que “monta” las ideas de Walter Benjamin sobre la historia e introduce la –a veces– virtuosa manera de Žižek de hacer filosofía apoyado con naturalidad en Henry James o en Herman Melville y aquí sí, apoyado en Richard Wagner, le otorga mayor espesura “óntica” al nacionalsocialismo: un Heidegger y su filosofía son suficientes para explicar los campos de exterminio y que ese y no otro fue su propósito al callar tras 1945.

14

En fin, ¿qué relación tiene el autor de estos libros con la estrella de rock presentada por Bar-El? Superficialmente, no mucha. Es un ingenioso, a veces falaz, a veces certero, filósofo heideggeriano-lacaniano que propone una también ingeniosa combinación entre Lacan y Hegel. Otro investigador concienzudo del totalitarismo que podría estar esperando su jubilación en alguna universidad de la Ivy League, pero definitivamente nadie como para ser comparado con una suerte de mártir del Calvario de la era digital. Pero leer a Žižek sin Žižek es imposible y aquí la biografía es indispensable. La vida retirada consagrada al estudio llevada a cabo por Petrarca o a la educación de los jóvenes como lo hiciese Ernst Kantorowicz, o tantas otras eminencias académicas, no era para Slavoj. Quería el mundo y lo tuvo; ahora el mundo no sabe qué hacer con él, pero él prefiere vivir el riesgo de la cancelación. Ni soñar con haber permanecido como psicoanalista sindicado en la provinciana capital de Eslovenia.

15

Cuál será entonces su verdad, me quedé pensando, ¿quién es en realidad el protagonista de How Slavoj became Žižek? No basta, siendo imposible leer sus libros sin la tramoya estelar de la que apenas son luces muertas, con decir que fue un mago al cual se le agotaron los trucos, ni un payaso expulsado de la fiesta por los niños groseros. Creo que el desgaste de Žižek, tan propio de la sociedad del espectáculo, tiene que ver con la consistencia oculta tras su parafernalia. No es un conservador de clóset que ante Trump dejó caer su máscara. En cambio, su muy heterodoxo marxismo esloveno de juventud nunca dejó de ser marxismo-leninismo, al menos y sus envolturas carnavalescas no han sido suficientes (ya lo dijo John Gray) para hacerlo renegar de su creencia íntima, como joven comunista que fue hasta 1988 e hijo de la Segunda Guerra Mundial nacido en 1949, de que la violencia es la partera de la historia, sea la de los nazis, la de Tito o, por qué no, la de Trump. Como discípulo de un estructuralista como Lacan, nunca ha confiado en la transparencia del lenguaje y en todo aquello que normalice el trauma, que cure al enfermo. Todo diálogo es un diálogo de sordos y devolverle su Yo al paciente, la verdadera locura.

16

Si el planeta está psicotizado por el retardo en la llegada del acontecimiento comunista, Slavoj Žižek ha estado dispuesto, durante décadas, a escucharlo, en sesiones de duración caprichosa. La cura, la cura, ya veremos. Mientras tanto, no parece que este búho de Minerva que es nuestro filósofo vaya a alzar su vuelo a la hora del crepúsculo, como escribió Hegel. ~